断熱性能等級はこう変わる!義務化によるこれからの地域別基準と性能アップの秘訣を解説

投稿日:2024.12.20 最終更新日:2026.02.06

「断熱性能等級」という言葉、最近よく耳にするけど、実際どういうものかよくわからない…という方も多いのではないでしょうか。

新築を計画中の方や、今の住まいをより快適にしたい方にとって、断熱性能は見逃せないポイントです。

特に2025年以降は、断熱性能等級4以上が義務化される流れで、住宅の省エネ基準はどんどん厳しくなっていきます。

この記事では、断熱性能等級の基本から種類ごとの違い、最新の基準やそのメリットまで分かりやすく解説していきますね。

高気密・高断熱住宅に強いエムズアソシエイツならではの視点で、性能アップの秘訣や認定住宅制度との関連性についても触れています。

一緒に、快適でエコな住まいづくりへのヒントを探していきましょう。

松原 保嗣

【プロフィール】

岐阜市拠点の株式会社エムズアソシエイツ代表取締役。

20年以上、注文住宅の設計施工に携わり、高気密・高断熱住宅やパッシブデザインを取り入れた設計を通して、圧倒的な快適住空間を提供。

自社ブログや年間100回以上のセミナー登壇を通じ、延べ500名以上の施主の家づくりを支援し、施主啓発にも努める。

【保有資格】

日本エネルギーパス診断士、省エネ建築診断士、気密測定技能者、地盤インスペクター、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具専門相談員

目次

断熱性能等級とは?

断熱性能等級は、住宅の断熱性を評価する指標で、省エネで心地よい住まいづくりには欠かせません。

この等級は、建物の外皮(壁や窓、屋根など)の断熱性能を数値で表したもので、日本では等級1から等級7まであります。

等級が高いほど断熱性能が優れていることを示し、エネルギー効率の向上や快適さの向上につながるのです。

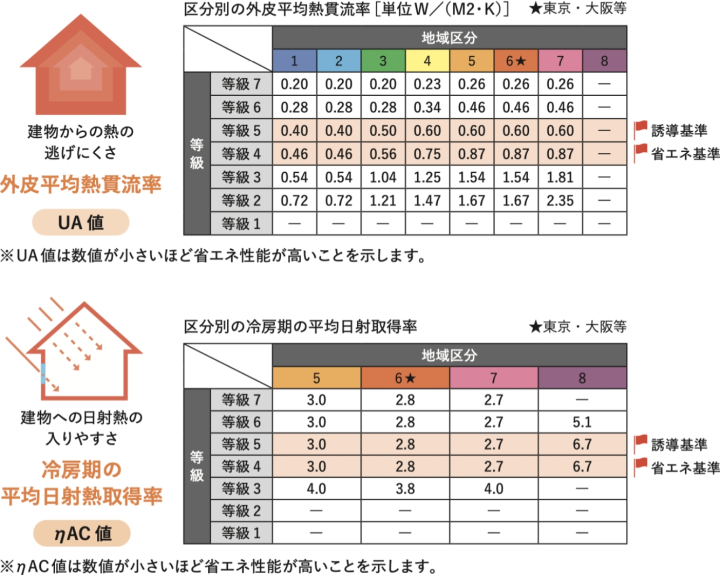

断熱性能等級はUA値とηAC値によって決まる

断熱性能は主に「UA値(外皮平均熱貫流率)」と「ηAC値(日射熱取得率)」という指標で評価します。

UA値は、建物全体がどれだけ熱を通しやすいかを示し、この数値が低いほど断熱性が高いといえます。

一方、ηAC値は窓から入る日射熱のバランスを見るもので、こちらも適切な数値を保つことが大切です。

実際の断熱性能等級は、UA値とηAC値でそれぞれ等級を算出し、低いほうの等級がその住宅の断熱性能等級として表示されます。

たとえば、UA値で等級5、ηAC値で等級4なら、最終的には等級4となります。

UA値って何?と思った方は、まずは以下の記事をご覧ください!

UA値はあくまで目安?地域ごとの基準値と断熱性能を“北海道並”にする6つの秘訣

最近、『高気密高断熱』を謳う住宅会社が増えましたね。 でも実は、エムズアソシエイツが12年前に高気密高断熱の家づくりを始めた頃は、業界内でさえ、ほとんど知られていませんでした。 そんな状況でしたから、家づくりを検討されている方で、「UA値って何?」「自分の地域ではどのくらいの基準が必要なの?」と

なぜ断熱等級が重要なのか?

2025年以降は新築住宅で等級4以上、2030年以降には等級5以上が求められる可能性もあると言われています。

つまり、法律的な要件としても、これからは高い断熱性能が当たり前になっていく、ということですね。

断熱性能等級の理解は、光熱費の節約や快適性の向上といった日々の暮らしの質にも関わるので、ぜひ押さえておきたいところです。

断熱性能等級は7段階で基準を設けている

それでは具体的に性能を表す等級の種類と最新の基準を見ていきましょう。

断熱性能等級は7段階の基準があり、1980年代から始まった省エネ基準は少しずつ強化されてきました。

以下は、各等級のおおまかな目安や、どの時代・基準に相当するかをまとめたものです。

| 等級 | UA値の目安(参考) | 関連基準・時期 | 特徴・背景 |

|---|---|---|---|

| 等級1 | 約1.67 | 1980年「旧省エネ基準」 | 初期の断熱基準。断熱性能は低く、当時としては画期的だが現代から見ると不十分。 |

| 等級2 | 約1.54 | 1992年「新省エネ基準」 | 少し強化されたものの、省エネ効果は限定的。 |

| 等級3 | 約0.87 | 1999年「次世代省エネ基準」 | 断熱性能が大幅に向上。後の省エネ施策の基盤となり、省エネ住宅の標準化へ一歩前進。 |

| 等級4 | 約0.87 | 2013年省エネ基準 | 次世代基準を引き継ぎ、性能表示が明確化。2025年から新築で義務化予定。 |

| 等級5 | 0.60 | 2022年改正 | 等級4よりも高性能。ZEH(ゼロエネルギーハウス)に近づくレベル。2030年以降の標準化の可能性あり。 |

| 等級6 | 0.46 | 2022年改正 | より厳しい高断熱基準。HEAT20 G2相当で、先進的な省エネ住宅向け。 |

| 等級7 | 0.26 | 2022年改正 | 国内最高水準。極寒地でも一年中快適で、環境への貢献度も非常に高い。 |

このように、断熱性能等級は段階を追うごとに性能が高くなり、等級4→5→6→7と進むほど、冷暖房効率の向上や光熱費削減、健康面のメリットといった恩恵を受けやすくなります。

1980年代から段階的に強化されてきた日本の断熱基準は、2013年以降、断熱性能等級として分かりやすく表示されるようになりました。

旧省エネ基準や新省エネ基準、次世代省エネ基準、そして2013年の改正を経て、住宅に求められる断熱性能は飛躍的に上がっています。

そして2022年には等級5~7が新設され、より高性能な住宅が求められる時代へと移りつつあります。

断熱性能等級の変遷をもう少し詳しく見てみましょう。

初期の基準:断熱性能等級1~4の特徴(~2012年)

1980年に初めて省エネルギー基準が制定されて以降、日本の住宅断熱性能は段階的に強化されてきました。ただし、初期の性能基準は現代ではそぐわなくなってきています。

断熱性能等級1

最も低い断熱性能です。当時としては先進的な基準でしたが、現代の視点から見ると、外気温に影響されやすく、冷暖房効率も悪いため、省エネ効果は限定的です。

断熱性能等級2・3

過去の省エネ基準(新省エネ基準・次世代省エネ基準)相当の性能で、等級が上がるほど断熱性が改善されています。

等級1よりは快適性や省エネ性能は向上しましたが、今の標準からすれば十分とは言えないでしょう。

断熱性能等級4

2013年基準を満たす現行の標準レベルです。これまでの基準強化の集大成的な存在で、一定の快適性や冷暖房効率が確保され、省エネ効果も期待できます。

2025年4月以降、すべての新築住宅に対して、等級4相当以上が義務化される見込みです。

これまでの基準:新設された等級5~7(2022年~2024年)

2022年(令和4年)の基準改正では、これまでの等級1~4をさらに上回る、より高い断熱性能を示す等級5、6、7が新設されました。

住宅に求められる省エネルギー性能が一段と厳しくなる時代に対応し、ZEH(ゼロエネルギーハウス)やHEAT20など先進的な断熱・省エネ基準と整合性を高めることが目的です。

断熱性能等級5

現行標準(等級4)を上回る高断熱性能を備えた水準です。将来的には義務化が見込まれ、いずれは主流となる可能性が高まっています。

等級5の住宅では冷暖房に必要なエネルギーをさらに抑え、光熱費削減や快適性向上が期待できます。

断熱性能等級6

等級5よりもさらに厳しい基準で、HEAT20のG2レベル相当に近い高性能断熱住宅を目指すものです。

厳しい気候条件でも安定した室内環境が確保され、カビ・結露・ヒートショックなど健康面でのリスクも低減します。

断熱性能等級7

国内最高レベルの断熱性能を要求するものです。極寒地でも室内温度のばらつきを最小限に抑え、年間を通して室内環境を快適に維持できます。

エネルギー削減効果が顕著で、カーボンニュートラル社会実現に大きく貢献する住宅として注目されています。

「等級6・7の家」って、どんな家になるの?

最高水準の断熱性能でありながら、大開口や開放的な間取りも実現できます。

実際の仕様・間取り・素材使いをご覧ください。

これから(現段階)の基準:省エネ基準の義務化(2025年4月~)

2025年4月からは、新築住宅で省エネ基準適合が義務化されます。

つまり、等級4がスタンダードとなり、2030年以降は等級5以上が当たり前になる可能性も十分あるでしょう。

既存住宅の断熱改修や新築住宅での高性能化が進み、高い断熱性能が住宅選びの常識となっていくかもしれませんね。

断熱性能等級の目安は?8つのエリア別の基準

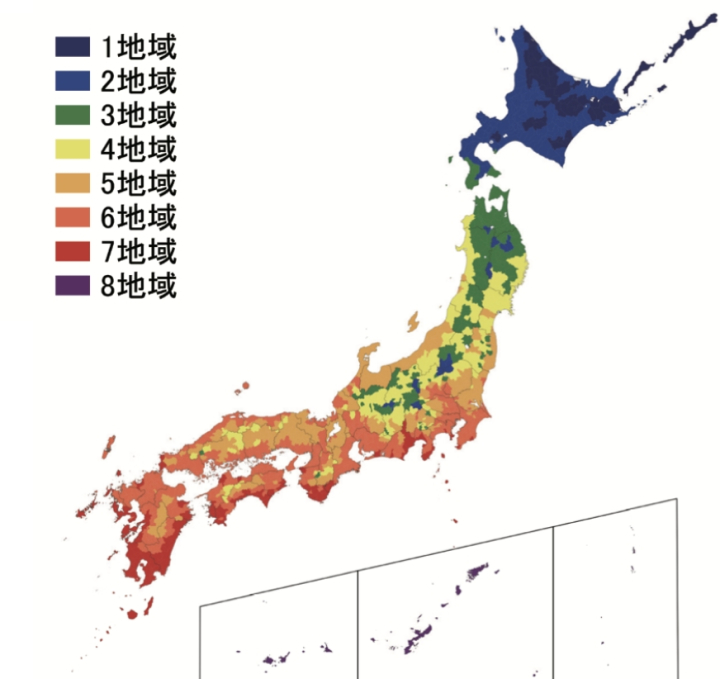

日本は北海道から沖縄まで気候がさまざまですよね。

そのため、全国一律の断熱性能基準では、寒い地域では十分ではなく、暖かい地域では過剰、となってしまう可能性があります。

そこで、国土交通省は日本全国を8つの地域区分に分け、それぞれの気候条件に合わせた断熱性能基準値を設けています。

例えば、以下の表を見ると、関東(地域5)でUA値が0.87であれば、「断熱等級4」となります。

| 地域1 | 地域2 | 地域3 | 地域4 | 地域5 | 地域6 | 地域7 | 地域8 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 北海道(旭川市、釧路市、帯広市など) | 北海道(札幌市、函館市、室蘭市など) | 青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、長野県の一部地域 | 宮城県、秋田県、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県の一部地域 | 関東、中部、近畿、中国、四国、九州の大部分 | 九州南部、沖縄県の一部地域 | 沖縄県の一部地域 | 沖縄県の一部地域 | |

| 等級7 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | — |

| 等級6 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | — |

| 等級5 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | — |

| 等級4 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | — |

| 等級3 | 0.54 | 0.54 | 1.04 | 1.25 | 1.54 | 1.54 | 1.81 | — |

| 等級2 | 0.72 | 0.72 | 1.21 | 1.47 | 1.67 | 1.67 | 2.35 | — |

| 等級1 | — | — | — | — | — | — | — | — |

地域に応じた断熱対策のポイント

それぞれの地域で目指す数値の目安が異なるので、ここでは簡単に地域ごとのポイントを解説しておきます。

寒冷地(地域1~3)

冬の暖房負荷を大幅に減らすことが重要です。厚い断熱材や高性能窓などを用い、できる限り熱が逃げない住宅づくりが求められます。

等級5以上、場合によっては等級6~7レベルの断熱を検討することが多いです。

温暖地(地域4~6)

一年を通して比較的過ごしやすい気候ですが、夏の蒸し暑さへの対応も必要です。日射をコントロールしたり(遮熱ガラス、庇や軒での日射対策)、適度に断熱・気密を確保したりすることがポイント。

等級4~5を基本として、さらに改善したい場合は上位等級も視野に入ります。

南方地域(地域7~8)

冷房期間が長いため、夏に屋外からの熱の侵入を防ぎつつ、湿度を上手に管理することが重要です。

断熱だけでなく、換気や除湿、日射遮蔽などを組み合わせ、室内環境を整えます。

岐阜県内の地域区分ごとの断熱性能等級の基準一覧

では、岐阜県ではどうでしょうか。

実は岐阜県内でも、地域によって気候が異なります。そのため、地域ごとに異なる断熱性能基準が設定されているのです。

以下に、岐阜県内の地域区分とそれぞれの断熱性能等級の値基準をまとめました。

岐阜県では、地域3~6に該当するため、それ以外の地域は省略してあります。

私たちエムズアソシエイツの岐阜県内の施工エリアは5~6地域です。

例えば、岐阜市でUA値が0.60であれば、「断熱等級5」となります。

| 地域3 | 地域4 | 地域5 | 地域6★ | |

|---|---|---|---|---|

| 飛騨市、郡上市(旧高鷲村に限る。)、下呂市 (旧小坂町、旧馬瀬村に限る。)、白川村 | 高山市、中津川市(旧長野県木曽郡山口村、旧坂 下町、旧川上村、旧加子母村、旧付知町、旧福 岡町、旧蛭川村に限る。)、本巣市(旧根尾村に 限る。)、郡上市(旧八幡町、旧大和町、旧白鳥 町、旧明宝村、旧和良村に限る。)、下呂市(旧 萩原町、旧下呂町、旧金山町に限る。)、東白川 村 | 大垣市(旧上石津町に限る。)、中津川市(旧中津 川市に限る。)、美濃市、瑞浪市、恵那市、郡上 市(旧美並村に限る。)、土岐市、関ケ原町、坂 祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白 川町、御嵩町 | 岐阜市、大垣市(旧大垣市、旧墨俣町に限 る。)、多治見市、関市、羽島市、美濃加茂市、 各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市 (旧本巣町、旧真正町、旧糸貫町に限る。)、 海津市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、神 戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、 池田町、北方町 | |

| 等級7 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.26 |

| 等級6 | 0.28 | 0.34 | 0.46 | 0.46 |

| 等級5 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |

| 等級4 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 |

| 等級3 | 1.04 | 1.25 | 1.54 | 1.54 |

| 等級2 | 1.21 | 1.47 | 1.67 | 1.67 |

| 等級1 | — | — | — | — |

※令和2年7月時点

※地域区分の詳細は、国土交通省の資料をご参照ください。

断熱性能等級を上げる4つのメリット

断熱性能等級を上げることは、住まいの快適性や健康面、さらにはお財布にもうれしいメリットをもたらします。

ここでは、断熱性能を高めることで得られる具体的な利点を詳しく解説しますね。

1. 住まいの快適性向上

断熱性能が高い住まいは、外の暑さ寒さの影響を受けにくく、室内の温度を一年中快適に保ちやすくなります。

冬は暖かい空気を逃がさず、夏は熱の侵入を抑えることで、冷暖房に頼りすぎない暮らしが可能になるかもしれません。

また、部屋ごとの温度差が少なくなるため、家の中のどこにいても、均一な快適さを実感できるでしょう。

2. 健康面への良い影響

十分な断熱性能があれば、室内環境が安定し、結露やカビ、ダニの発生を抑えられます。

そのため、呼吸器の病気やアレルギーを持つ方にも安心な住まいが実現します。

さらに、急激な温度変化によるヒートショックのリスクも減らせるため、お年寄りや子どもを含むすべての家族にとって、より健やかな生活をサポートできるでしょう。

3. 光熱費削減と省エネ効果

断熱性能等級が高い住まいは、冷暖房の使用量を減らせます。

結果として、毎月の光熱費を大幅に削減でき、長期的に見ると家計の負担を軽くすることにつながるでしょう。

また、エネルギー消費量が減ることで、CO₂排出量削減など環境保全にも貢献できます。

省エネ効果は支出を減らすだけでなく、持続可能な社会づくりにもつながる、とても大切な要素です。

4. 補助金や税制優遇を受けられる

断熱性能を高める新築やリフォーム工事は、国や自治体が用意する補助金・税制優遇制度の対象となる場合があります。

例えば、ZEH(ゼロエネルギーハウス)や一定水準以上の断熱性能をクリアした住宅では、手厚い補助金制度を利用できることも。

これらの制度を有効活用すれば、初期投資を抑えつつ、長期的なコスト削減を狙うこともできます。

断熱性能等級と認定住宅制度との関連性

断熱性能等級は、住宅の断熱性能を数値化した指標ですが、これらの等級が実際の暮らしにどう役立つのかを考えるとき、ZEH(ゼロエネルギーハウス)やHEAT20といった高い省エネ基準の住宅、さらには各種認定住宅制度との関係が大切です。

1. ZEH(ゼロエネルギーハウス)との関連性

ZEHは「年間の一次エネルギー消費量が実質ゼロ」を目指した住まいです。

そのため、エネルギー消費の大半を占める冷暖房の負荷を減らすことが欠かせません。

ここで基礎となるのが、優れた断熱性能です。断熱性能等級4ではまだ十分でない場合もあり、等級5以上の高性能な断熱仕様が、ZEHを達成するためのスタートラインとなります。

つまり、断熱性能等級を上げることは、ZEHを実現しやすくする「土台づくり」と言えるでしょう。

ZEH住宅は本当にエコ?知られざるデメリットと光熱費ゼロの裏側の仕組みを解説

「家づくりで光熱費を抑えたい!」 「補助金や太陽光発電、ZEH制度をうまく活用したい」 新築やリフォームを考える多くの方が、こんな疑問や期待を抱いているのではないでしょうか。 近年、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)という言葉がすっかり定着し、「電気代を実質ゼロに」「補助金でお得に建てら

2. HEAT20との関連性

HEAT20は、さらに高い断熱性能を目指す任意のガイドラインで、G1・G2・G3といった水準が定められています。

HEAT20をクリアする住まいは、一般的な省エネ基準よりさらに厳しい断熱性能を満たしており、等級5~7に相当するような高い性能が必要となることが多いです。

私たちのような工務店や設計者が理想とする「より上質な住環境」への道しるべでもあるHEAT20。

断熱性能等級と組み合わせて目標を設定することで、室温の安定や健康リスクの軽減、さらには環境負荷低減まで期待できます。

HEAT20とは?ZEHと「本質的に」違う断熱をG2/G3の実例とデータで解説

「HEAT20って、ZEHよりすごいの?」 「高断熱住宅は本当に暖かいの?光熱費はどれだけ安くなる?」 「HEAT20」という断熱基準には、G1・G2・G3の3段階があります。 最高性能はG3ですが、実際どれくらい暖かいのか、コストはどの程度かかるのか、ZEH(ゼッチ)との違いは何なのか――

3. 長期優良住宅や低炭素住宅との関連性

ZEHやHEAT20以外にも、長期優良住宅や低炭素住宅など、国や自治体がすすめる認定住宅制度があります。

これらの制度では、一定以上の断熱性能をクリアすることが前提条件になっていたり、省エネ性能を高めることで補助金や税制優遇、住宅ローンの優遇などのメリットを受けられたりします。

例えば、断熱性能等級5以上の住宅は、ZEH補助金の対象になりやすいことがあります。

また、長期優良住宅の認定を受けるためにも、断熱・省エネ性能は重要な評価ポイントとなるのです。

エムズアソシエイツこだわりの6つの断熱性アップポイント

住まい全体の断熱性能を底上げするには、家の各部位ごとに適切な工夫を積み重ねる必要があります。

ここでは、エムズアソシエイツが実際の設計・施工段階で意識している6つのポイントをご紹介します。

①床下からの冷え込みを軽減する

足元が冷える家は、暖房をつけてもなかなか温まりませんよね。

こうした状況を改善するため、例えば基礎断熱を積極的に採用するなど、床下からの熱の逃げを抑える対策を行います。

床下からしっかり熱を遮断することで、足元の不快感が減り、室内の体感温度が向上するのです。

基礎断熱工法がシロアリに弱いは嘘?床断熱との違いと基礎断熱が断然有利なワケ

「冬、暖房をつけているのに、なぜか足元だけスースー寒い…」 「朝、床が冷たくて布団から出るのが億劫…」 そんな経験はありませんか? 一年中、家のどこにいても心地よい温度で快適に過ごしたいというのは、多くの人の願いですよね。 そのカギを握るのは、実は「床下の断熱方法」かもしれません。 床下の

②小さな隙間や金属部の熱伝導にも着目

梁を留める金物や、窓などの開口部周りのわずかな隙間など、家の細部に目を向けることで、熱が外へ逃げ出す「抜け道」を減らせます。

こうした細かな改善の積み重ねが、最終的に住まい全体の熱損失を抑え、心地よい室内環境を維持しやすくする大きな要素となります。

③壁の内部環境を良好に保つ湿度対策

壁内部の湿気が過度に溜まると、断熱材の性能が低下したり、構造材が傷んだりする原因になります。

そこで、防湿シートや適切な通気層を設けるなどして、壁内に余分な水分が滞留しないよう工夫します。

これにより、断熱材が本来の性能を長く維持し、建物自体も健全な状態を保てるのです。

高気密高断熱でも結露?その答えは実は「壁」にある!見えない結露の対策とは?

結露は、快適な住まいづくりにおいて避けて通れない永遠のテーマと言えるでしょう。 特に窓の高性能化を図っている高気密高断熱住宅は、その性能の高さから「結露しにくい」とされています。 しかし一方で、 「高気密高断熱でも結露は起こる」 「結露が原因で健康を害することもある」 そんな情報を目にして

④付加断熱でさらなる快適性を

本来の断熱層に加えて、追加の断熱材を重ねる「付加断熱」という手法もあります。

重ね着のようなイメージで、外部環境の変化から住まいをより強力に守ることが可能です。これにより、寒冷地や厳しい気候の地域でも、一年中暮らしやすい住まいづくりが実現できます。

分かりやすく言えば、

「セーターの上に薄手のブルゾンを羽織る感覚」です。

これだけでずいぶん暖かさが違う感覚は、みなさんもご存じのはずです。

どっちが正解?充填断熱と外張り断熱のメリット・デメリット比較と断熱工法の選び方

住宅の断熱性能を高めることは、快適な住環境を実現し、光熱費を削減する上で非常に重要です。 しかし、「断熱」と一言で言っても、その工法は様々です。 中でも主要なのが、壁の中に断熱材を充填する「充填断熱」と、建物の外側から断熱材を張り付ける「外張り断熱」です。 それぞれにメリット・デメリットがある

⑤窓対策は断熱性能向上の核心

サッシ断面

窓は光と風を取り込む大切な要素ですが、一方で熱の出入りが最も多い部分でもあります。

一般的には、窓からの熱の出入りは家全体の≒70%!と言われています。

そのため、樹脂サッシや高断熱ガラス、複層ガラスなどを積極的に採用し、窓からの熱の出入りを最小限に抑えます。こうした窓まわりの工夫が、室内環境の安定に大きく貢献するのです。

窓の断熱性能、スペックだけで選んでない?エアコンに頼らない家にする本当の選び方

「家の断熱性能アップには、まず窓から」 これは、最近の家づくりでは当たり前のように言われることです。 確かに、住まいの快適さや省エネを考えたとき、窓の役割はとても大きいです。 しかし、実は窓選びは「高性能な窓=断熱性能アップ」という単純な話ではないことをご存知でしょうか? この記事では、失敗

⑥断熱材の特性を見極める確かな目

世の中には、グラスウール、発泡プラスチック系、セルロースファイバーなど、様々な断熱材が出回っています。

それぞれ異なる特性を持っているため、建物の構造や気候条件、ライフスタイルに合わせて、もっともふさわしい断熱材を選んでいます。

断熱材の種類と特徴を比較|住宅のプロが本気で選ぶ断熱材とは?

新築やリフォームを検討する際、断熱材選びは家の快適性や省エネ性能を大きく左右する重要なポイントです。 しかし、断熱材には様々な種類があり、それぞれにメリット・デメリットが謳われ、情報が溢れています。 「断熱材は、結局どれが本当に良いの?」 という疑問はよくいただく質問です。 そこでこの記事で

エムズの6つのこだわりで、どんな住まいが建てられる?

床下断熱、隙間処理、壁の湿度対策、付加断熱、窓対策、断熱材選び――。

これらの施工技術が生み出す、実際の住まいをご覧ください。

断熱等性能等級を上げる際に押さえておきたいポイント

断熱等性能等級を高めれば、快適性や省エネ性の向上が期待できます。しかし、その一方で注意すべき点もあります。

以下のような点を踏まえた上で、適切な住まいづくりを検討しましょう。

前提:断熱と気密はワンセットで考える

いくら性能の高い断熱材を使っても、細かな隙間があればそこから外気が出入りしてしまいます。

つまり、断熱効果を存分に発揮させるためには、しっかりと気密性を確保することが欠かせません。

断熱と気密は切り離せない関係にあり、両方が揃うことで初めて、暖かさ・涼しさを保ちやすい環境が整うのです。

高くなる建築費用は「先行投資」と考える(重要)

断熱性能を高めると、より性能の高い断熱材や窓、工法が必要となり、それに伴い建築費用も上がります。

上がる費用はそこまでではありませんが、目の前の予算的に考えざるを得ないこともあるかと思います。

しかし、これは長期的な光熱費の削減や快適さの向上に向けた「先行投資」と考えることもできるでしょう。

本当の高気密高断熱の家は、必ず35年後にはコストは間違いなく回収できるどころか、必ず得になることは実証されています。

そして何よりも、毎日の暮らしの質を向上させます。冬でも暖かい家で過ごす快適さを想像してみてください。

冬の寒い朝でも、家の中は暖かく、薄着で過ごせるような家。

それはお金では買えない価値です。初期コストだけでなく、住み始めてからの価値を含めて、ぜひご検討ください。

高い施工品質を実現できる施工業者選び

等級が高まるほど、隙間や熱橋(構造的な熱の抜け道)を極力減らすため、緻密な施工が求められます。

これには、熟練した工務店や施工者の技術力が欠かせません。高い断熱性能を実現するためには、信頼できる施工体制の確立と十分な品質管理が必要となります。

計画的な換気システムが必要

気密性が高い住まいほど、内部の汚れた空気や湿気がこもりやすくなります。

そこで、計画的な換気システムが欠かせません。

適切な換気計画によって、新鮮な空気を採り入れつつ、余分な湿気や有害物質を排出することで、快適で健康的な室内環境を維持できるのです。

24時間換気システムは高気密が大前提? 効果と電気代をOB施主がホンネで証言

「24時間換気システムってどうして必要なの?」 「24時間換気をつけっぱなしにすると電気代がかさむのでは?」 まず、みなさんが最初に抱えるのはこうした素朴な疑問ではないでしょうか。 実は、新築住宅では法律で24時間換気の設置が義務付けられていますが、「本当に必要?」「冬場に寒くならない?」とい

まとめ:等級6・7を目指すなら、エムズアソシエイツまでご相談ください!

これまでお話ししてきたように、断熱性能等級は、住まいの快適性や省エネ性能を大きく左右する重要な指標と言えます。

等級が高いほど、外気温の影響を受けにくく、冷暖房効率が上がり、光熱費の削減や健康への好影響、環境への貢献など多くのメリットが得られるのです。

特に2025年以降は等級4以上が義務化され、2030年には等級5以上が求められるなど、住宅の省エネ基準は年々高まっています。

等級5以上の住まいではZEH補助金や税制優遇を受けられる可能性も高まり、経済的なメリットも大きいでしょう。

これらの基準を満たす高性能な住まいをご検討中の方は、高気密高断熱住宅で豊富な実績を持つ私たちエムズアソシエイツにご相談ください。

等級6や等級7をクリアする高い断熱性能と優れた設計力で、一年中快適な住まいを実現いたします。

- 過去50棟平均実績値 UA値=0.335 実測C値=0.245

- 過去150棟平均実績値 UA値=0.339 実測C値=0.323

(全て実際の引き渡し物件での統計)

断熱にこだわりたい、そんな方は、ぜひ当社までお問い合わせくださいね!

Contact

試してみませんか?

ファーストプランは「設計のお試しプラン」。

契約前から設計士が直接対応し、平面図(間取り図)、CGパース、1/100スケールの精密な模型をご提供します。さらに、外構工事や細かな備品まで含めた詳細な見積書を作成し、消費税を含めた最終的な引渡し価格を明確に把握できます。