発泡ウレタンフォームは本当に良いのか?プロがデメリットと断熱材の選び方を解説

投稿日:2025.02.19 最終更新日:2025.12.05

断熱材の選定って難しいですよね。

プロでもいろいろな断熱材がありすぎて、何が良いのかはっきり言えない!

なんて方もいらっしゃるかと思います。

なかでも最近特によく耳にするのが、現場で吹き付けるウレタンフォーム断熱材ではないでしょうか。

高い断熱性能を持つことで知られており、高気密高断熱住宅などにもよく使われています。

「他の断熱材と比較してどうなの?」と比較対象にされることも多い断熱材です。

しかし、ウレタンフォーム断熱材には、メリットだけでなくデメリットも存在します。

- ウレタンフォームってどんな断熱材?

- 断熱性能は高いの?

- 吹き付けウレタンフォームのメリット・デメリットは?

- 他の断熱材と比べてどうなの?

- 結局、ウチにはどの断熱材が良いの

この記事では、ウレタンフォーム断熱材の種類や特徴、そのメリット・デメリットを初心者にもわかりやすく解説します。

さらに、超高気密高断熱を実現しているエムズアソシエイツが標準採用する高性能グラスウールとの比較も交え、どの断熱材がご家庭にベストなのか考えてみましょう。

- 過去50棟平均実績値 UA値=0.335 実測C値=0.245

- 過去150棟平均実績値 UA値=0.339 実測C値=0.323

(全て実際の引き渡し物件での統計)

断熱材の比較をまだ読んでいない方は、こちらからどうぞ。

断熱材の種類と特徴を比較|住宅のプロが本気で選ぶ断熱材とは?

新築やリフォームを検討する際、断熱材選びは家の快適性や省エネ性能を大きく左右する重要なポイントです。 しかし、断熱材には様々な種類があり、それぞれにメリット・デメリットが謳われ、情報が溢れています。 「断熱材は、結局どれが本当に良いの?」 という疑問はよくいただく質問です。 そこでこの記事で

松原 保嗣

【プロフィール】

岐阜市拠点の株式会社エムズアソシエイツ代表取締役。

20年以上、注文住宅の設計施工に携わり、高気密・高断熱住宅やパッシブデザインを取り入れた設計を通して、圧倒的な快適住空間を提供。

自社ブログや年間100回以上のセミナー登壇を通じ、延べ500名以上の施主の家づくりを支援し、施主啓発にも努める。

【保有資格】

日本エネルギーパス診断士、省エネ建築診断士、気密測定技能者、地盤インスペクター、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具専門相談員

目次

ウレタンフォーム断熱材とは?

ウレタンフォーム断熱材とは、ポリウレタン樹脂を主成分とする断熱材のことです。

ポリウレタン樹脂に発泡剤を加えることで、細かい気泡を無数に作り出し、この気泡内に閉じ込められた空気によって高い断熱効果を発揮します。

軽量で施工性にも優れているため、建築物の断熱材として広く使われています。

ウレタンフォーム断熱材の種類と特徴

ウレタンフォーム断熱材は、大きく分けて「硬質ウレタンフォーム」と「軟質ウレタンフォーム」の2種類があります。

硬質ウレタンフォーム

硬質ウレタンフォームは、その名の通り硬い質感のウレタンフォームです。

独立した気泡構造(クローズドセル)を持っていて、この気泡内に熱を伝えにくいガスを閉じ込めることで、高い断熱性能を発揮します。

硬質ウレタンフォームは、さらに「ボードタイプ」と「現場発泡タイプ」の2つに分類されます。

ボードタイプ

ボードタイプは、工場で板状に成形された硬質ウレタンフォームを、建築現場で壁や天井などに貼り付けていく方法です。

品質が安定していて、厚みを均一に保ちやすいのがメリットですね。

ただ、複雑な形の場所に貼る場合は、カットなどの加工が必要になって、手間や廃材が増えることもあります。

現場発泡タイプ

現場発泡タイプは、専用の機械を使って、現場で2種類の液剤(ポリイソシアネートとポリオール)を混ぜて、発泡させながら壁や天井などの隙間に吹き付けていく方法です。

建築現場で一般的に使用されるウレタンフォームはこれです。

配管周りなど、複雑な形状にも隙間なくピッタリ充填できるので、気密性を高められます。

ただし、職人の技術によって仕上がりに差が出やすく、厚みが均一になりにくいという面もあります。

軟質ウレタンフォーム

軟質ウレタンフォームは、柔らかく弾力性のあるウレタンフォームです。

連続した気泡構造(オープンセル)を持ち、硬質ウレタンフォームと比較すると断熱性能はやや劣ります。

しかし、吸音性やクッション性に優れているため、断熱材としてだけでなく、防音材やクッション材としても利用されています。

吹き付けウレタンフォームのメリット

吹き付けウレタンフォームは、他の断熱材と比較して、どのようなメリットがあるのでしょうか。

主なメリットを6つご紹介します。

- 高い断熱性能

- 気密性が高まる

- 施工のしやすさ

- 経年でずれ落ちない

- 施工がスピーディ

- 工務店やハウスメーカーなどの建築事業者にとっては、断熱施工業者に任せておけるので楽

高い断熱性能

吹き付けウレタンフォームの最大のメリットは、その高い断熱性能です。

硬質ウレタンフォームは、熱伝導率が非常に低く、他の断熱材と比較してもトップクラスの断熱性能を誇ります。

| 断熱材 | 熱伝導率 (W/m・K) |

|---|---|

| フェノールフォーム | 0.020~0.022 |

| 硬質ウレタンフォーム | 0.019~0.026 |

| 押出法ポリスチレンフォーム(XPS) | 0.028~0.034 |

| 高性能グラスウール | 0.035~0.038 |

| ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS) | 0.034~0.040 |

| ロックウール | 0.038~0.045 |

| セルロースファイバー | 0.040~0.045 |

出典:

主な特性 | 硬質ポリウレタンフォーム(ウレタンフォーム工業会)

断熱材の区分と熱伝導率(橿原市公式サイト)

熱伝導率とは、熱の伝わりにくさを表す数値です。

単位はW/m・K(ワット毎メートル・ケルビン)で表され、この数値が小さいほど、熱を伝えにくく、つまり断熱性能が高いということになります。

この高い断熱性のおかげで、外気温の影響を受けにくく、夏は涼しく、冬は暖かい快適な室内環境になります。

気密性が高まる

特に現場吹き付けタイプの硬質ウレタンフォームは、隙間なく吹き付けて施工できるため、細かい隙間にも原液が入り込み、高い気密性を確保できます。

気密性が高いと、隙間風を防ぎ、室内の温度を一定に保ちやすくなります。

また、計画的な換気が可能となり、室内の空気環境を良好に保つことにもつながります。

結露の発生を抑制する効果も期待できます。

施工のしやすさ

ウレタンフォーム断熱材は、比較的軽量で扱いやすく、施工性に優れています。

ボードタイプは、カッターなどで簡単に切断できるため、現場でのサイズ調整も簡単です。

また、現場発泡タイプは、スプレーで吹き付けるため、複雑な形状の場所や、配管・配線周りなど、細かい部分にも隙間なく施工できます。

経年でずれ落ちない

吹き付け発泡後に硬化して構造材に密着するため、断熱材自体が時間の経過で壁の中でずり落ちてしまう心配がほとんどありません。

従来型のグラスウールのように年月とともに沈み、上部に隙間ができてしまうリスクが少ないとされています。

施工がスピーディ

専門業者により短時間で一気に吹き付け作業を行えるため、比較的短期間で断熱工事が完了します。

ボード断熱材のように一枚一枚隙間なく貼っていく手間がかからず、施工時間や人件費の削減にもつながります。

工務店やハウスメーカーなどの建築事業者にとっては、断熱施工業者に任せておけるので楽

上記にもありますが、建築事業者の現場管理としては、専門の断熱施工業者に任せておけば安心できる施工方法です。

ただ、これはあくまで建築事業者側にとってのメリットであり、一概にお施主様にとってのメリットとは言い切れません。

吹き付けウレタンフォームのデメリットと対策

ウレタンフォーム断熱材には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

ここでは、そのデメリットについて解説します。

- 施工後の変更の難しさ

- 電線を断熱材で直接覆ってしまう問題

- 火災時のリスク(燃焼性、有毒ガス)

- 厚みの均一化が難しく、カット部分がゴミになる

- 雨漏りに気づきにくい

- 湿気を通しにくい

- 経年で性能低下の可能性

- 将来的な劣化リスク

- 地震時の変形・破損リスク

施工後の変更の難しさ

ウレタンフォームや、セルロースファイバーの施工方法の多くは、壁の内部の配線工事を全て終えてから、断熱材を吹き付けたり、充填したりします。

つまり、電線を断熱材で覆ってしまう形になるのです。

特に将来コンセント位置を変更したり電気配線を増設・移設しようとしても、ウレタンフォームががっちり固まって邪魔になるため容易にできません。

施工後の変更やリフォームが難しくなる点は大きなデメリットです。

電線を断熱材で直接覆ってしまう問題(ここが大きな問題点)

本来、電線は保護管で保護することが望ましいのですが、コストや手間の問題から、保護管を使用せずに電線(VVF ビニル絶縁ビニルシースケーブル)を断熱材で覆ってしまうケースが一般的になっています。

電線(VVF)を断熱材で直接覆うと、電線から発生する熱の逃げ場がなくなり、電線が過熱する可能性があります。

また、発泡ポリウレタン断熱材で電線を覆って通電した場合の実験結果も記載されてい文献資料がありますので以下に紹介します。

社団法人 日本電線工業会の文献

「各種断熱材による電線・ケーブルへの影響及び対策 技術資料 第121号A」

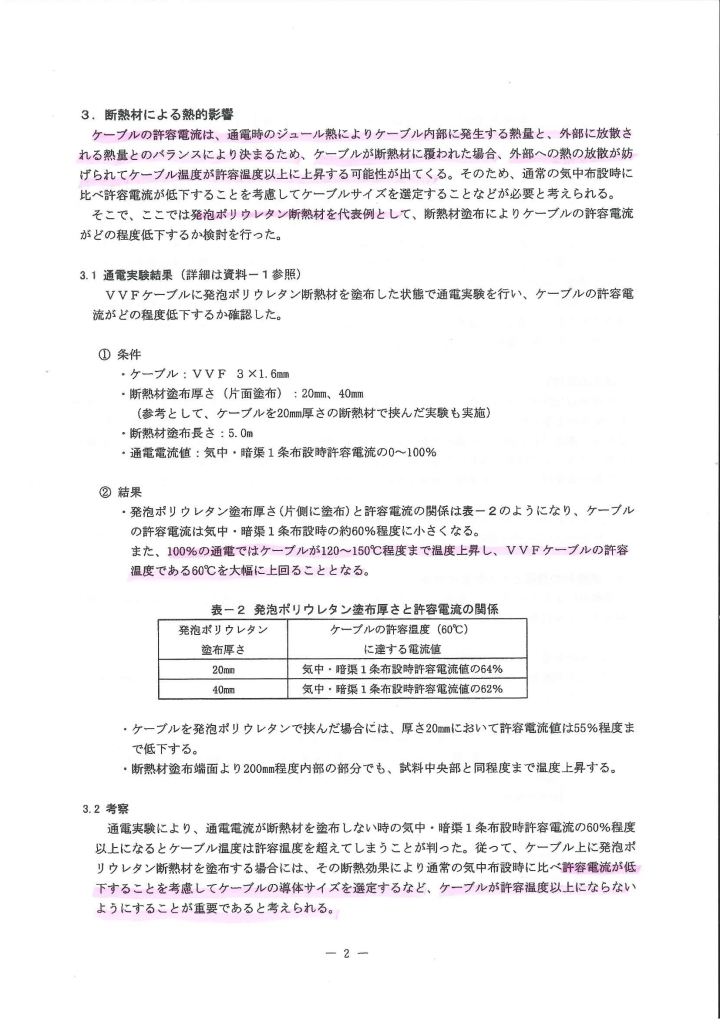

によると、電線ケーブルが断熱材でおおわれてしまうと、外部への熱の放散が妨げられて電線ケーブル温度が許容温度以上に上昇する可能性が出てくる。 とあります。

-中略-

100%の通電状態では電線ケーブルが120~150℃程度まで表面温度が上昇し、電線(VFF)の許容温度である60℃を大幅に上回ることとなる。

―中略―

科学的影響のメカニズムと題して、

発泡ポリウレタンは、反応触媒として「アミン」を含有している。アミンは、強力な還元作用を有するため、ビニルと接触すると塩化ビニル樹脂の脱塩酸反応を促進させることが知られている。そのため、ケーブルが発砲ポリウレタンと接触した場合には、脱塩酸反応により劣化が促進され、絶縁抵抗の低下を招くケースが出てくる。

とも記されています。

総括して、VVFケーブルが断熱材に覆われると発生した熱の放散が妨げられるため、断熱材の熱的影響を考慮しないと、ケーブル温度が教養温度以上に上昇する可能性がある。

と括られています。

つまり、電線(VVF)を断熱材が発泡ウレタンであろうと、セルロースファイバーであろうと、電線を直接的に断熱材で覆うという工法には注意が必要であるということがわかります。

実際の実験結果では、この熱が原因で火災に発展するリスクは低いとされていますが、電気の流れる効率が悪くなること、そして最悪の場合、火災の発生源となる可能性もゼロではありません。

実際の事故例では、200vのエアコン用の電線を発泡ウレタンフォーム断熱材で覆って施工(一般的になりつつある施工方法)したところ、引き渡しから数日で壁内から発火したという事例もあります。

これはエアコン用の200vなので通常の100vより電圧が高いために起こった事故だと考えられますが、文献にもあるように、100vでも許容温度を大幅に超える温度になるという点で、事故を起こす可能性がゼロではないと考えられます。

火災には至らなかったものの、こうしたリスクがあるということは極めて重要で、また長期的に見ると細心の注意が必要です。

特に、現場吹き付けウレタンフォームの場合、断熱材自体が可燃性であり、有毒ガスを発生する可能性があるため、このリスクはより深刻です。

こうしたことを踏まえて、エムズでは、全ての電線について、断熱材で覆うような工法を避け、断熱材とは分離して施工しています。

そうすることで、熱的リスクを回避すると同時に、リフォーム時や施工後のコンセントスウィッチの変更にも容易に対応できるようにしています。

火災時のリスク(燃焼性、有毒ガス)

前途した通り、ウレタンフォームは、可燃性の素材であり、火災時には燃焼し、有毒ガスを発生する可能性があります。

建築基準法では、内装制限が設けられており、ウレタンフォームを露出した状態で使用することはできません。

石膏ボードなどで覆う、難燃性のウレタンフォームを使用するなど、防火対策をしっかりと行うことが重要です。

厚みの均一化が難しく、カット部分がゴミになる

発泡ウレタンフォームは、スプレーで吹き付けるため、施工者の技術や経験によって厚みにムラが出やすいという特徴があります。

均一な厚みにするためには、高度な技術が必要となり、場合によっては、余分な部分をカットする必要があります。

このカット作業によって、大量のゴミが発生してしまうという問題もあります。

雨漏りに気づきにくい

ウレタンフォームが硬化すると硬いプラスチック状になり、水をほとんど通しません。

そのため壁内部で雨漏りが起きても水が室内側に染み出してこず、被害に気づきにくいです。

知らないうちに構造体(柱や梁)が濡れて腐食するリスクがあります。

湿気を通しにくい

硬質ウレタンフォームは、湿気も通しにくい性質があります。

日本のように湿度の高い環境では、壁の中に湿気がこもると内部結露やカビの原因になりかねません。

素材自体は水分を吸いにくいものの、適切な調湿対策をしないと構造内部に湿気が滞留しやすい点は注意が必要です。

経年で性能低下の可能性

ウレタンフォームの断熱性能は施工直後がピークで、時間の経過とともにわずかに低下する可能性があります。

断熱材内部に封じ込められた発泡ガスが徐々に抜け出ていき、断熱性能が多少低下する可能性があるのです。

将来的な劣化リスク

ウレタンフォームは化学物質の固まりなので、長い年月の間に劣化してボロボロになる懸念もあります。

例えば数十年後に粉状に崩れてしまったりしないか、不安が残ります。

現時点では使用歴が浅く、「本当に何十年ももつのか?」が明確でない点はデメリットと言えるでしょう。

ウレタンフォーム断熱材は、商品開発されてからまだ25年ほどしか経過していません。

はたして、40年50年と当初の性能が保持できるのか?

物質としての原型を維持できるのか?

そこが個人的には心配なところです。

地震時の変形・破損リスク

ウレタンフォームは硬い素材のため、地震で家が大きく揺れて構造が変形した際に断熱層もひび割れたり剥がれ落ちたりする恐れがあります。

表面上は見えなくても、中で断熱材が割れて隙間ができてしまうと断熱性能が低下してしまいます。

木造住宅は地震時に構造体がしなりますが、硬質ウレタンはその変形についていけず欠損するリスクがあるのです。

震度4~6程度の地震であれば、木造建物の揺れは生じます。

その揺れに追従できない硬さであれば、一度ゆがみ、その後柱と断熱材との間にたくさんの隙間が生じてしまうことは想像しやすいと思います。

「他の断熱材はどうなの?」という疑問にお応えし、下記の記事で各断熱材のメリット・デメリットについては、詳しく解説しています。

あわせてご覧ください。

断熱材の種類と特徴を比較|住宅のプロが本気で選ぶ断熱材とは?

新築やリフォームを検討する際、断熱材選びは家の快適性や省エネ性能を大きく左右する重要なポイントです。 しかし、断熱材には様々な種類があり、それぞれにメリット・デメリットが謳われ、情報が溢れています。 「断熱材は、結局どれが本当に良いの?」 という疑問はよくいただく質問です。 そこでこの記事で

エムズアソシエイツは高性能グラスウールを推奨

エムズアソシエイツでは、単なる断熱性能や目先のコスト・効率だけでなく、住む人の健康、安全性、快適性、そして環境への配慮といった、長期的で総合的な視点から断熱材を選ぶことが重要であると考えています。

その考えに基づくと、これまで述べてきた発泡ウレタンはおすすめしません。

代わりに、お客様に自信を持って推奨できる断熱材として、高性能グラスウールを採用しています。

高性能グラスウールは、断熱性能はもちろんのこと、耐久性、透湿性、安全性、耐震性、そしてコストパフォーマンスにおいても優れた特性を持っています。

-

耐久性:無機質のガラス繊維でできているため、経年劣化しにくく、長期間にわたって安定した性能を発揮します。

-

透湿性:湿気を適度に通す構造になっており、壁内の結露やカビの発生リスクを低減できます。

-

安全性:不燃材料であるため、火災時にも燃えにくく、有毒ガスの発生も抑えられ、万が一の際も安心です。

-

耐震性:柔軟な繊維構造により、地震時の建物の揺れにも対応しやすく、断熱層が破損しにくいのが特徴です。

-

可変性(リフォーム対応):断熱材自体の撤去や交換が比較的容易なため、将来的なリフォームにも柔軟に対応できます。

以下比較表にしてみました。

| 項目 | ウレタンフォーム断熱材 | 高性能グラスウール断熱材 |

|---|---|---|

| 断熱性能 | ◎ (隙間なく充填でき、非常に高い断熱効果) | 〇 (良好だが、硬質ウレタンに比べると若干劣る) |

| 気密性 | ◎ (吹付け施工により同時に気密化が可能) | △ (別途防湿・気密シート施工が必要なためやや劣る) |

| 耐久性 | △ (経年劣化の不安があり、性能低下の可能性あり) | ◎ (無機質のガラス繊維で劣化しにくく長期安定) |

| 防火性 | △ (燃焼時に有毒ガス発生のリスクがある) | ◎ (不燃材料で火に強く安全性が高い) |

| 透湿性 | × (湿気を通しにくく、内部結露のリスクが大きい) | ◎ (適度に湿気を通し、結露防止に効果的) |

| リフォーム対応 | × (断熱材が構造材に固着し、撤去・変更が非常に困難) | ◎ (比較的容易に取り外し・再施工が可能) |

| 耐震性 | △ (地震時に割れや剥がれのリスクがやや高い) | ◎ (柔軟性があり、地震時も断熱性能を維持しやすい) |

| コスト | △ (材料・処分費がやや高めでコスト負担が大きい) | 〇 (材料費が安く、施工コストも抑えやすい) |

| 施工性 | ◎ (短時間で一気に施工できるため作業効率が非常に高い) | △ (丁寧な施工管理と高い技術が求められるため手間がかかる) |

※評価記号は「◎:非常に優れている」「〇:標準的」「△:改善の余地あり」「×:大幅な課題あり」を示します。

ウレタンフォームは施工時の断熱・気密性能は魅力的です。

しかし、火災時の安全性、湿気による内部結露、経年劣化、地震時の破損、将来のリフォームのしにくさといった、安全面と長期的な懸念点も無視できません。

一方、高性能グラスウールは、初期性能こそわずかに劣るものの、これらのリスクを低減し、長く安心して快適に住み続けられる住まいづくりに貢献します。

目先の性能だけでなく、長期的な視点での判断が大事ということですね。

高性能グラスウールを推奨する理由について、他断熱材との比較や、メリット・デメリットなど、ここではお伝えしきれない詳細情報は、以下の記事で徹底解説しています。

デメリット以上のメリット!高性能グラスウール断熱材をプロが推奨するワケ

今回は、これまで解説してきた数ある断熱材の中でも、超高気密高断熱を実現しているエムズアソシエイツが自信を持って推奨する「高性能グラスウール」について紹介します。 グラスウールの性能ってどうなの? グラスウールは気密性が高くないって本当? グラスウールはあまり使わない方がいい断熱材

まとめ:断熱材に不安や疑問があれば、エムズアソシエイツにご相談を

高気密・高断熱の家を実現するには、断熱材の選択は重要です。

発泡ウレタンフォームは施工性や気密性に優れる一方、耐久性・防火性・リフォーム対応などに課題があり、長期的な安心感には疑問が残ります。

一方、高性能グラスウールは、火に強く湿気を適度に逃がし、耐震性や将来的なリフォーム対応にも優れています。

エムズアソシエイツではこの高性能グラスウールを採用し、妥協のない高断熱住宅を提供しています。

住まいの断熱性能にこだわりたい方、断熱材に関する不安を抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。

徹底的にこだわった高断熱の住まいづくりについて、詳しくご説明いたします!

Contact

試してみませんか?

ファーストプランは「設計のお試しプラン」。

契約前から設計士が直接対応し、平面図(間取り図)、CGパース、1/100スケールの精密な模型をご提供します。さらに、外構工事や細かな備品まで含めた詳細な見積書を作成し、消費税を含めた最終的な引渡し価格を明確に把握できます。