ZEH住宅は本当にエコ?知られざるデメリットと光熱費ゼロの裏側の仕組みを解説

投稿日:2025.03.12 最終更新日:2025.12.05

「家づくりで光熱費を抑えたい!」

「補助金や太陽光発電、ZEH制度をうまく活用したい」

新築やリフォームを考える多くの方が、こんな疑問や期待を抱いているのではないでしょうか。

近年、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)という言葉がすっかり定着し、「電気代を実質ゼロに」「補助金でお得に建てられる」といった話を見聞きする機会が増えました。

実際、国・自治体レベルでも普及が進み、「ZEH住宅にしたほうが将来的にメリットが多いらしい」という認識が広がっています。

しかし、意外と知られていないのが「大容量の太陽光発電など、設備ばかりに頼ると、将来的なメンテナンス費や故障リスクがかえって大きくなる」という側面です。

ここにこそあまり知られていない、「ZEHのからくり」が存在するのです。

そこでこの記事では、ZEHのメリット・デメリットや補助金のポイント、そして設備頼みではなく「家そのもの」の性能をどう高めるかという視点から、後悔のない省エネ住宅づくりを解説していきます。

- そもそもZEHってどんな家? 本当に光熱費ゼロになるの?

- ZEH基準を目指せば、快適で省エネな家になるの?

- 断熱や気密はどこまでやるべき? その費用対効果は?

- 補助金や制度の最新情報は? 実際どれくらいおトク?

- 失敗しないZEHづくりのポイントは? メンテナンス負担は?

ZEHの導入を少しでも考えている方や、「本当に安くなるの?」「将来にわたって得をするの?」と疑問を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。

松原 保嗣

【プロフィール】

岐阜市拠点の株式会社エムズアソシエイツ代表取締役。

20年以上、注文住宅の設計施工に携わり、高気密・高断熱住宅やパッシブデザインを取り入れた設計を通して、圧倒的な快適住空間を提供。

自社ブログや年間100回以上のセミナー登壇を通じ、延べ500名以上の施主の家づくりを支援し、施主啓発にも努める。

【保有資格】

日本エネルギーパス診断士、省エネ建築診断士、気密測定技能者、地盤インスペクター、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具専門相談員

目次

そもそもZEHってどんな家?基本的な仕組みを知ろう

ここでは、まずZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)の一般的な定義や仕組みを整理します。

さらに、多くの人が気になるメリット・デメリット、そして補助金制度の大枠をわかりやすくまとめます。

ZEHを構成する3つの要素

「ZEH(ゼッチ)」はNet Zero Energy Houseの略称で、住宅の消費エネルギー量と、太陽光発電などによる創エネ量の年間収支を“実質ゼロ”に近づける取り組みです。

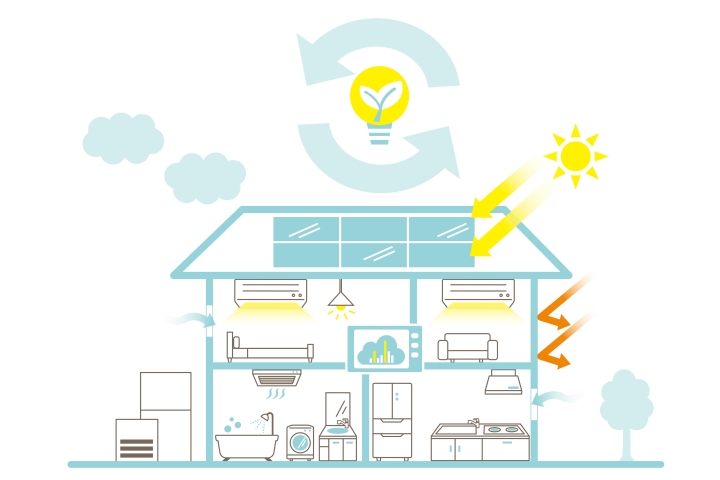

具体的には、以下の3つが柱となります。

- 高断熱化:建物自体の断熱性能を高めて冷暖房エネルギーを減らす

- 省エネルギー設備:高効率エアコンやLED照明、エコキュートなどで消費電力を抑える

- 創エネルギー設備:太陽光発電や蓄電池などで必要な電力を作り、足りない分はグリッド(電力会社)から補う

このように、「使う電力を最小化しつつ、自宅で電気を生み出す」ことがZEHの基本コンセプトです。

その結果、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロに近づけることができ、光熱費の大幅削減も期待できます。

ZEH住宅として認められるための4つの基準

ZEHとして認定を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

それぞれが連動して家全体の省エネルギー性能を高め、年間の一次エネルギー収支をゼロに近づける仕組みです。

基準1. 家の断熱性を示すUA値を0.4~0.6以下にする

ZEH住宅では、屋根、壁、床、窓といった建物の外皮全体の断熱性能を高め、熱の出入りを少なくすることが求められます。

具体的には、UA値(外皮平均熱貫流率)やηA値(平均日射熱取得率)といった指標を用いて、国が定める一定の基準値をクリアする必要があります。

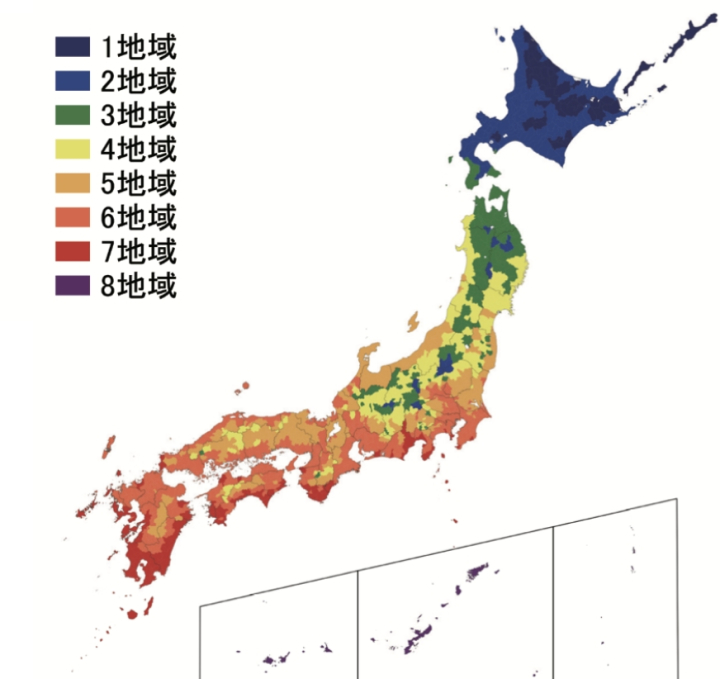

UA値は数値が小さいほど断熱性能が高いことを示し、ZEH基準では地域区分に応じて0.4~0.6 W/㎡・K以下が求められます。

ここが不十分だと、いくら創エネを増やしても建物の暖房・冷房コストは高止まりしてしまうため、ZEHでは外皮性能を最優先に考えることが多いです。

同じようなUA値の基準値として、「省エネ基準(平成28年基準)」がありますが、ZEH基準では、省エネ基準よりも厳しいUA値が設定されており、高い断熱性能、省エネ設備、創エネ設備の導入などが求められます。

UA値はあくまで目安?地域ごとの基準値と断熱性能を“北海道並”にする6つの秘訣

最近、『高気密高断熱』を謳う住宅会社が増えましたね。 でも実は、エムズアソシエイツが12年前に高気密高断熱の家づくりを始めた頃は、業界内でさえ、ほとんど知られていませんでした。 そんな状況でしたから、家づくりを検討されている方で、「UA値って何?」「自分の地域ではどのくらいの基準が必要なの?」と

国土交通省などが公表している「省エネ基準」と「ZEH基準」のUA値(努力目標)は下表のとおりです。

| 地域区分 | 主な地域 | 省エネ基準UA値 (W/㎡・K) |

ZEH基準UA値 (W/㎡・K) |

|---|---|---|---|

| 1地域 | 北海道(旭川市、釧路市、帯広市など) | 0.46 | 0.40 |

| 2地域 | 北海道(札幌市、函館市、室蘭市など) | 0.46 | 0.40 |

| 3地域 | 青森、岩手、秋田、山形、福島、栃木、群馬、 長野の一部 |

0.56 | 0.50 |

| 4地域 | 宮城、秋田、新潟、山梨、長野、岐阜の一部 | 0.75 | 0.60 |

| 5地域 | 関東、中部、近畿、中国、四国、九州の大部分 | 0.87 | 0.60 |

| 6地域 | 九州南部、沖縄の一部 | 0.87 | 0.60 |

| 7地域 | 沖縄の一部 | 0.87 | 0.60 |

| 8地域 | 沖縄の一部 | 設定なし | 設定なし |

(出典:地域区分新旧表(国土交通省))

岐阜県内でも、北部・山間部と南部・平野部では気候が異なるため、地域によって基準値が異なります。下記は岐阜県における地域区分の一例です。

ただし、岐阜市は0.6以下でOKですが、決して理想的な性能とは言えません。

| 地域区分 | 該当市町村 | 省エネ基準UA値 (W/㎡・K) |

ZEH基準UA値 (W/㎡・K) |

|---|---|---|---|

| 3地域 | 飛騨市、郡上市(旧高鷲村)、下呂市(旧小坂町、旧馬瀬村)、白川村 | 0.56 | 0.50 |

| 4地域 | 高山市、中津川市(旧長野県木曽郡山口村ほか)、本巣市(旧根尾村)、郡上市(旧八幡町など)、 下呂市(旧萩原町ほか)、東白川村 |

0.75 | 0.60 |

| 5地域 | 大垣市(旧上石津町)、中津川市(旧中津川市)、美濃市、瑞浪市、恵那市、土岐市、ほか | 0.87 | 0.60 |

| 6地域 | 岐阜市、大垣市(旧大垣市ほか)、多治見市、関市、羽島市、美濃加茂市、各務原市、可児市、 山県市、瑞穂市、本巣市(旧本巣町ほか)、海津市ほか |

0.87 | 0.60 |

(出典:地域区分新旧表(国土交通省) ※令和2年7月時点)

基準2. 省エネ設備により、エネルギー消費量を20%以上削減

ZEHでは、建物自体の断熱性能を高めると同時に、住宅内で使用するエネルギー(冷暖房、換気、給湯、照明など)を効率の良い設備によって削減することが求められます。

具体的には、国が定める基準一次エネルギー消費量から20%以上削減する必要があります(Nearly ZEHの場合は15%以上)。

一次エネルギー消費量を削減するための、高効率設備機器としては、以下のような設備が挙げられます。

- 高効率エアコン

- エコキュート

- LED照明

- 高効率換気システム

- HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)

基準3. 太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入

ZEHでは、省エネ設備の導入に加えて、太陽光発電などの「創エネルギー」設備によって、自宅でエネルギーを作り出すことが求められます。具体的には、以下の設備が挙げられます。

- 太陽光発電システム

- 家庭用燃料電池(エネファーム)

- 蓄電池

基準4. 年間のエネルギー収支をゼロに

ZEHの最終的な目標であり、上記の基準を満たした上で、年間の一次エネルギー消費量がゼロまたはマイナスになることが求められます。

つまり、住宅で消費するエネルギー量以上のエネルギーを創出することを意味します。

ZEHにも種類がある?性能で変わる5つの認定区分

ZEHと一口に言っても、実はその省エネレベルや目指す性能によって、いくつかの種類に分けられます。

ZEHの基本的な基準を満たした上で、さらに高い性能を目指すものや、条件が厳しい地域向けに基準を緩和したものなどがあります。

ここでは代表的な4つの区分を紹介します。

1. ZEH(ゼッチ)

もっとも基本的なZEHです。

断熱性能などを高めてエネルギー消費を抑えつつ、太陽光発電などでエネルギーを創り、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指します。

2. Nearly ZEH(ニアリーゼッチ)

寒冷地や多雪地域、または都市部の狭小敷地など、太陽光発電による創エネが難しい地域向けに、基準が緩和されたZEHです。

基本的なZEHの基準は満たしつつ、年間の一次エネルギー消費量を75%以上削減できればNearly ZEHとして認められます。

完全にゼロでなくても良い点がZEHとの違いです。

3. ZEH+(ゼッチプラス)

ZEH+は、「ZEHの進化版で、より高性能・高機能な省エネ住宅」 と言えます。

ZEHの基準を満たした上で、一次エネルギー消費量を(ZEHでは20%以上であるのに対し)基準値から25%以上削減する必要があります。

さらに、高度なエネルギーマネジメント(HEMSなど)の導入や、電気自動車(EV)充電設備の導入など、追加の要件が求められることもあります。

4. 次世代ZEH+(次世代ゼッチプラス)

次世代ZEH+は、「ZEH+をさらに進化させ、再生可能エネルギーをより効率的に活用し、より快適な暮らしを実現する住宅」 です。

ZEH+の条件に加えて、以下のいずれかの設備を導入することが求められます。

- 蓄電システム

- V2H充電設備(電気自動車との充放電設備)

- 燃料電池

- 太陽熱利用温水システム

- 太陽光発電システム(10kW以上)

5. ZEH Oriented(ゼッチオリエンテッド)

都市部の狭小地など、十分な容量の太陽光発電設備を設置できない場合に設けられた区分です。

外皮性能(UA値)はZEH基準を満たす必要がありますが、再生可能エネルギーの導入は必須ではありません(太陽光発電がなくても良い点がZEHとの大きな違いです)。

ただし、延べ床面積が100㎡未満である等の要件があります。

つまりZEH Orientedは、「太陽光発電は難しいけれど、断熱性能と省エネ設備でZEHレベルの省エネ性能を実現する住宅」 と言えます。

ZEHのメリットと知っておくべきデメリット

ZEH住宅は、環境に優しく、経済的で快適な暮らしを実現できる可能性がある一方で、いくつかの注意点もあります。

ここでは、ZEHの代表的なメリットとデメリットを整理します。

ZEH住宅で得られる4つのメリット

ZEH住宅には、大きく分けて4つのメリットがあります。

- 光熱費を大幅に削減

- 一年中快適な室温で健康に

- CO2排出量削減で環境に優しく、資産価値も向上

- 非常時も電力が使えて安心

光熱費を大幅に削減し、家計が楽になる

ZEHの魅力の一つは、冷暖房費の大幅削減と太陽光発電の売電収入により、長期的に家計負担を抑えられることです。

高断熱・高気密化によって冷暖房効率が上がり、さらに太陽光発電で必要な電力の大部分をまかなえれば、年間で数万円規模の光熱費削減が期待できます。

国の試算では、東京エリアで年間約4.6万円の光熱費削減効果が見込めるというデータもあるほどです。

初期投資はやや高額になるものの、長期的な光熱費の抑制や売電による収入が見込めるため、トータルコストではプラスに転じるケースも多いといわれています。

一年中快適な室温で健康的に暮らせる

高断熱・高気密の住まいは、夏は熱気を遮り、冬は暖房の熱を逃がさないため、室内環境が一年中安定しやすいです。

季節を問わず温度差が少なく、ヒートショックリスクの軽減にもつながります。

また、断熱性が高いと結露やカビが発生しにくいため、室内空気の質が保たれ、ぜんそくやアレルギー体質の方にも好影響が期待できます。

CO2排出量削減で環境に優しく、資産価値の向上も期待できる

ZEHはエネルギー消費が少なく、CO₂排出量を削減できるため環境貢献につながります。

さらに、今後は高性能住宅の需要が高まり、資産価値の向上が期待できるともいわれています。

ただし、比較的短いスパンで設備の限界が来ることを考慮すると、この限りではないとも言えます。(こちらは後述します)

非常時も電力が使えて安心

太陽光と蓄電池を組み合わせれば停電時にも最低限の電力を確保でき、照明や携帯電話の充電などに対応できる点は災害時に心強いポイントです。

近年の自然災害を考えると、大きな安心材料です。

後悔につながる?ZEHの3つのデメリット

一方で、導入にあたって注意すべき点もいくつかあります。ここでは、ZEH住宅のデメリットと注意点を整理します。

- 初期費用が高い

- 施工会社が限られる

- メンテナンス負担

初期費用が高い

断熱材や高効率設備、太陽光発電などの導入には、一般的な住宅よりも数百万円ほど追加費用がかかることがあります。

補助金である程度軽減できる場合もありますが、全体の建築コストが上昇しやすい点は頭に入れておく必要があります。

対応できる工務店が限られる

ZEHを実現するには、高水準の断熱施工や省エネ設備の設計ノウハウが欠かせません。

SII(環境共創イニシアチブ)に登録された「ZEHビルダー/プランナー」などに依頼する必要があるため、結果的に施工会社の選択肢が狭まる可能性があります。

将来のメンテナンス費用がかかる

太陽光パネルや蓄電池は、10〜15年ほどで交換やメンテナンスが必要になるケースがあります。

パワーコンディショナーやバッテリー交換など、故障時の対応も含めて、長期的な維持コストを事前にシミュレーションしておくと安心です。

また、日射条件によって発電量が大きく左右されるため、想定より光熱費が下がらないリスクもあり得ます。

ZEHで使える補助金はいくら?国と自治体の制度まとめ

国や自治体は、省エネ住宅の普及を促すためにさまざまな補助金・優遇制度を用意しています。

代表的なものを簡単にご紹介します。

ZEH支援事業(戸建ZEH)

一般的なZEHなら原則1戸あたり55万円が補助されるほか、蓄電池や追加の省エネ設備を導入すれば加算される仕組みです。条件次第では合計100万円を超える補助が受けられる場合もあります。

対象:

- 戸建住宅の新築または一定要件を満たすリフォーム。

- ZEHビルダー/プランナーにより設計・施工され、所定の一次エネルギー削減率を達成した住宅。

補助額:

- 原則55万円/戸が基本。

- 太陽光や蓄電池などの追加設備を導入すると、加算額がつき合計100万円を超える場合もあり。

注意点:

- 申請にはSII(環境共創イニシアチブ)への登録済施工会社が必要。

- 予算枠があるため、年度内に予算上限に達すると申請受付終了になるケースが多いです。

- 着工前の申請が必須(着工後では補助金が下りません)。

ZEH+支援事業(戸建ZEH+)

断熱性能や省エネ性能のハードルがさらに高い「ZEH+」を実現した場合、一律100万円+追加補助を受けられます。自家消費率を上げる蓄電池などをしっかり入れる場合はこちらが対象になることも。

対象:

- 断熱性能を省エネ基準より大幅に上回り、省エネ削減率が25%以上など、ZEHより厳しい基準を満たす住宅。

- 太陽光発電+蓄電池などを積極的に導入し、高いエネルギーマネジメントを行うプラン。

補助額:

- 一律100万円がベース。

- さらに追加設備(蓄電池やV2H充電設備など)導入で加算を受けられる場合があります。

注意点:

- 一般的なZEHよりハードルが高い反面、補助金額も大きくなるメリットあり。

- ZEH+ならではの要件(HEMSの活用や高い断熱性能)が追加されるため、設計段階で早めにプランを固める必要があります。

住宅省エネ2025キャンペーン(子育て支援型の後継)

こどもエコすまい事業の後継として、断熱等性能等級6以上など一定の高性能を満たせば最大160万円の補助金が出るケースもあります。

地域によっては太陽光発電の搭載が難しくても、断熱性能を高めるだけで補助対象になることがあります。

対象:

- 一定の断熱等級(等級6以上など)を満たす新築・リフォーム。

- 太陽光発電の導入義務はなく、断熱強化だけでも補助対象になり得る。

補助額:

- 住宅の性能や家族構成により異なりますが、最大160万円程度まで補助されるケースあり。(GX志向型住宅)

- 子育て世帯・若者夫婦世帯向けに加算枠が設けられる場合もある。

注意点:

- 制度内容は毎年変更される可能性が高いので、最新の公募要件をチェックすることが大切。

- こちらも施工会社による代理申請が一般的ですが、着工前に手続きを済ませるのが基本です。

GX志向型住宅(GX支援事業)

ZEHよりも高い断熱性能と高効率給湯器などの設備の導入により、太陽光発電など再生可能エネルギーを活用することで、家庭のエネルギー自給自足を目指す住宅です。

対象:

- 戸建住宅の新築または一定要件を満たすリフォーム

- 断熱等性能等級6以上

- 再生可能エネルギーを「除いた」一次エネルギー消費量の削減率35%以上

- 再生可能エネルギーを「含む」一次エネルギー消費量の削減率100%以上

- 子育て世帯に限定せず、すべての世帯が対象

補助額:

- 原則 160万円/戸 が基本

- 太陽光発電システムや蓄電池などの追加設備導入により、加算される場合もあり

注意点:

- 補助申請には、施工事業者が「GX建築事業者」としての登録およびGXへの協力表明を完了していることが必須

- 予算枠があるため、年度内に上限に達すると申請受付が終了する場合がある

- 補助金申請は着工前に完了させる必要があり、着工後の申請は対象外

自治体独自の補助

地方自治体が独自に太陽光導入費や蓄電池の導入費を支援している例もあります。

例えば、岐阜市では、「岐阜市家庭用太陽光発電設備等普及促進補助金」といった、上限35万円の太陽光発電設備の補助があります。

国の補助金と併用できるケースが多いため、お住まいの地域のホームページなどで最新情報を確認するとよいでしょう。

申請のタイミングに注意!

ほとんどの補助金は年度の予算が尽きると受付が終了すつため、最新の情報を常にチェックしましょう。

施工会社が代理申請を行うことが多いですが、着工前に申請が必要なケースがほとんどです。

ZEH対応の家づくりを検討するなら、早めに動き出すことをおすすめします。

実は設備頼み?ZEHのカラクリを解説

ここまで、ZEHの定義や仕組み、メリット・デメリット、種類、そして補助金制度などについて詳しく解説してきました。

ZEHは省エネで快適な暮らしを実現するための認定基準の一つですが、実は「設備頼み」になりがちな側面も持っています。

ZEHと聞くと、「太陽光発電をたくさん載せて光熱費ゼロ!」というイメージがあるかもしれません。

しかし、ZEHの基準をよく見ると、断熱性能がそれほど高くなくても、大容量の太陽光発電システムや高性能な省エネ設備を導入すれば、数値上はZEHを達成できてしまうという「カラクリ」があるのです。

ここでは、この「設備頼み」になりやすいZEHの仕組みと、それに伴うリスクについて解説していきます。

断熱性能よりも、設備で「見かけ上」ゼロエネルギーに出来てしまう

ZEHの判定は、年間の一次エネルギー消費量(冷暖房・給湯・換気・照明・家電など)から、太陽光発電などの創エネルギー量を引いた差し引きで考えます。

つまり、下記のような計算イメージです。

「年間消費エネルギー」 - 「太陽光発電などの創エネルギー」 = 「ほぼゼロ or プラスマイナス数%」

たとえば、建物自体の断熱性能がそこそこでも、太陽光パネルを大容量で載せれば、発電量が増えて年間のエネルギー収支は“ゼロ”に近づきます。

蓄電池を併用すれば発電した電力を効率よく使えるため、さらに省エネ効果は大きく見えます。

こうした仕組みは決して悪いわけではありませんが、

- 設備費用がかさみ初期コストがアップ

- 太陽光を最大限に活かすために適した屋根形状や日射条件が必要

- 将来の売電価格が下がる可能性

などの事情を踏まえると、設備だけでZEHを実現するのは慎重に考えたいところです。

設備依存になると維持費が増えてしまう

太陽光や蓄電池は高額な設備です。

パネルやバッテリーは10〜15年ほど経つと交換やメンテナンスが必要となる場合があります。

とくに近年、売電価格が下がり、以前ほど高額の売電収入が見込めない中で、「設備の交換コストをどのように回収するのか」が課題になることもあります。

-

パワーコンディショナーの交換費

発電した直流電力を交流に変換する機械で、寿命は10〜15年ほどと言われています。

交換には数十万円がかかる場合があり、いざ壊れてみると出費が大きいと感じる方も少なくありません。 -

蓄電池の寿命・性能劣化

蓄電池は充放電を繰り返すうちに性能が少しずつ低下します。

交換時期を迎えると数十万円以上かかるケースも多く、導入時にしっかり試算しておかないと「結局コストばかりかかった」という事態になりかねません。 -

設備故障時のエネルギー消費が多い

設備機器に頼って、ゼロエネルギーを達成するということは、設備機械が壊れたら、修理が完了するまで発電量が落ち、ものすごいエネルギーを消費しないと快適には過ごせないということ。

設備に大きく依存しているほど、トラブル時の影響は大きくなりがちです。

ZEHの制度上は設備のおかげで数字上の省エネ性能を上げやすい一方、こうした将来的なメンテナンス負担・リスクをしっかり理解したうえで検討することが大切です。

本当の省エネ住宅とは?断熱・気密性能を優先すべき理由

ZEHのカラクリとして「大きな設備に頼ることでエネルギー収支をゼロに見せられる」点をお伝えしましたが、これだけでは本当に長く続くエコロジーな住まいとはいえません。

本質的に注目すべきは、断熱・気密といった「家そのもの」の性能向上です。

ここでは、設備に左右されず快適・省エネを実現するためのポイントを解説します。

設備機器が壊れても安心な躯体性能こそが鍵

いくら太陽光や蓄電池を導入していても、設備が故障したり交換が必要になったりすると運用コストがかさみます。

設備にばかり依存していると、一時的に省エネ度が下がることも避けられません。

その点、家自体の断熱・気密性能が高ければ、根本的に必要な冷暖房エネルギー自体を少なくできるので、もし設備のトラブルが起こっても日々の暮らしが大きく乱れることはありません。

断熱や気密の性能は主に「住宅の構造」や「断熱材の施工品質」で決まります。

高価な設備機械はいつか壊れますが、建物の躯体は何十年もそれほどメンテナンスをしなくても長持ちします。

そのため、長期的に見て安定した省エネが期待できます。

設備機器はあくまで「上乗せ」にすぎません。

まずは家の躯体性能をしっかり高めることで、エネルギー消費量そのものを減らすのが、より本質的なサステナビリティを追求していると言えるでしょう。

高気密・高断熱は結局、得になる:光熱費削減効果シミュレーション

「家そのものの断熱性能が高いとどれだけ光熱費を節約できるのか」を、ここではもう少し身近な視点から見てみましょう。

実は、高気密・高断熱な住まいにすることで得られる光熱費削減効果は、長期的にみると非常に大きな差となって表れます。

たとえば、現在の電気・ガス代などの年間光熱費が25万円かかっているケースを考えてみます。

電力料金はここ数年、年平均2%前後のペースで上昇していると言われており、過去のデータでも下落した年はほとんどありません。

もし今後も2%ずつ上昇し続けると仮定すると、以下の試算のように数十年後には支払総額が1,000万円〜2,000万円規模になる可能性があります。

光熱費シミュレーション結果(クリックで開閉)

1年目の光熱費は現在の25万円と仮定

| 年数 | 年額(2%上昇) | 累計額 |

|---|---|---|

| 1 | ¥250,000 | ¥250,000 |

| 2 | ¥255,000 | ¥505,000 |

| 3 | ¥260,100 | ¥765,100 |

| 4 | ¥265,302 | ¥1,030,402 |

| 5 | ¥270,608 | ¥1,301,010 |

| 6 | ¥276,020 | ¥1,577,030 |

| 7 | ¥281,541 | ¥1,858,571 |

| 8 | ¥287,171 | ¥2,145,742 |

| 9 | ¥292,915 | ¥2,438,657 |

| 10 | ¥298,773 | ¥2,737,430 |

| 11 | ¥304,749 | ¥3,042,179 |

| 12 | ¥310,844 | ¥3,353,022 |

| 13 | ¥317,060 | ¥3,670,083 |

| 14 | ¥323,402 | ¥3,993,485 |

| 15 | ¥329,870 | ¥4,323,354 |

| 16 | ¥336,467 | ¥4,659,821 |

| 17 | ¥343,196 | ¥5,003,018 |

| 18 | ¥350,060 | ¥5,353,078 |

| 19 | ¥357,062 | ¥5,710,140 |

| 20 | ¥364,203 | ¥6,074,342 |

| 21 | ¥371,487 | ¥6,445,829 |

| 22 | ¥378,917 | ¥6,824,746 |

| 23 | ¥386,495 | ¥7,211,241 |

| 24 | ¥394,225 | ¥7,605,466 |

| 25 | ¥402,109 | ¥8,007,575 |

| 26 | ¥410,151 | ¥8,417,726 |

| 27 | ¥418,355 | ¥8,836,081 |

| 28 | ¥426,722 | ¥9,262,803 |

| 29 | ¥435,256 | ¥9,698,059 |

| 30 | ¥443,961 | ¥10,142,020 |

| 31 | ¥452,840 | ¥10,594,860 |

| 32 | ¥461,897 | ¥11,056,757 |

| 33 | ¥471,135 | ¥11,527,893 |

| 34 | ¥480,558 | ¥12,008,450 |

| 35 | ¥490,169 | ¥12,498,619 |

| 36 | ¥499,972 | ¥12,998,592 |

| 37 | ¥509,972 | ¥13,508,564 |

| 38 | ¥520,171 | ¥14,028,735 |

| 39 | ¥530,575 | ¥14,559,310 |

| 40 | ¥541,186 | ¥15,100,496 |

| 41 | ¥552,010 | ¥15,652,506 |

| 42 | ¥563,050 | ¥16,215,556 |

| 43 | ¥574,311 | ¥16,789,867 |

| 44 | ¥585,797 | ¥17,375,664 |

| 45 | ¥597,513 | ¥17,973,178 |

| 46 | ¥609,464 | ¥18,582,641 |

| 47 | ¥621,653 | ¥19,204,294 |

| 48 | ¥634,086 | ¥19,838,380 |

| 49 | ¥646,768 | ¥20,485,147 |

| 50 | ¥659,703 | ¥21,144,850 |

エムズアソシエイツ試算:上記はあくまで試算モデルです。1年目の年間光熱費を25万円と設定し、その後毎年2%ずつ上昇していくと仮定した場合の累計金額を示しています。実際の電力単価や家族構成の変化などにより、金額は前後します。

このシミュレーションを見ると、35年後には累計1,249万円超え、50年後には2,114万円を超える負担になる可能性があります。

例えば、住宅ローンの返済が終わる頃(35年後)を想定しても、光熱費だけで1,200万円以上支払う計算となります。

一方、もし高断熱・高気密化によってエネルギー消費量を半分(年間12.5万円)に抑えられるとしたら、35年時点で累計支出はおよそ600万円分も減らすことが可能です。

長いスパンで考えると、その差はとても大きくなるといえます。

電気代やガス代が今後も上がる可能性を考えると、「なるべく使うエネルギーを減らす」ことが家計を守る最善策といっても過言ではありません。

高気密・高断熱化には初期コストがかかる場合もありますが、その分の上乗せ費用以上に将来的な光熱費を削減できれば、結果的にプラスになります。

設備への投資はもちろん検討すべきポイントですが、躯体性能をしっかり高めることこそが、将来にわたる安心と「本当のコストダウン」をもたらしてくれるのです。

指標にすべきは、断熱性能等級と気密性能

家の断熱性能を判断するうえで、国が定めた「断熱性能等級」が一つの目安になります。

断熱性能等級の高い家は、夏の暑さや冬の寒さを外に逃がしにくいため、冷暖房費を大幅に下げることが可能です。

さらに、家中の温度ムラが減るため、ヒートショックや結露のリスクが小さくなるという健康メリットも期待できます。

詳しい要件や基準値は以下の記事で解説していますので、そちらをご覧ください。

断熱性能等級はこう変わる!義務化によるこれからの地域別基準と性能アップの秘訣を解説

「断熱性能等級」という言葉、最近よく耳にするけど、実際どういうものかよくわからない…という方も多いのではないでしょうか。 新築を計画中の方や、今の住まいをより快適にしたい方にとって、断熱性能は見逃せないポイントです。 特に2025年以降は、断熱性能等級4以上が義務化される流れで、住宅の省エネ基準

また、室内空間を効率良く冷暖房するには、建物のすき間を極力減らす「気密性能(C値)」も欠かせません。

いくら断熱材が優秀でも、隙間風だらけでは暖気も冷気も逃げてしまうからです。

こちらも気密性能に関しては別記事で詳しく触れていますが、高気密住宅では C値が1.0以下、場合によっては0.5や0.3を目指せる場合もあります。

そうなると冷暖房の効きが段違いによくなり、少ないエネルギーで家中の温度を快適に保ちやすくなるのです。

C値の基準と目安をプロが解説|理想は0.5以下?気密性能を高める6つの方法

「C値はいくつを目指せばいいの?」 「C値1.0とか0.5とか聞くけれど、実際の基準はどれくらい?」 家づくりで気密性能を調べ始めると、必ず目にする「C値」。 数値が小さいほど気密性が高いことはわかっても、具体的にどの水準を目標にすればよいかは、意外とわかりにくいものです。 この記事では、C

エムズの実例:超高性能住宅が叶える暮らしの快適さとコスト削減効果

ここまで「ZEHの仕組み」「設備だけに頼ることのリスク」「断熱の重要性」を解説しました。

では実際に、断熱を重視した住まいづくりを行うとどのような暮らしが実現するのでしょうか。

エムズアソシエイツでは「高気密・高断熱」にこだわった家づくりに取り組んでいます。ここでは、実例や施主さまの声をご紹介しながら、その魅力を見てみましょう。

高気密高断熱の施工事例&実測データ

エムズアソシエイツでは、家づくりにおいて「断熱・気密こそが住まいの土台」という考えを大切にしています。

そのため、全棟でUA値(断熱性能)やC値(気密性能)を実測し、高い水準を安定してクリアできるような施工体制を整えています。

- 過去50棟平均実績値 UA値=0.335 実測C値=0.245

- 過去150棟平均実績値 UA値=0.339 実測C値=0.323

いずれも全て実際にお引き渡しした物件の統計です。

断熱性能を示すUA値が「0.3台」というのは、一般的な省エネ基準から見ると格段に優れた数値で、断熱性能等級6~7レベルにも相当します。

また、C値(家全体のすき間の少なさ)についても0.3前後をキープしており、いわゆる「超高気密住宅」と呼べる水準です。

最近では、C値=0.1を切るC値=0.08という驚異的な数値も実測できました。

実際のUA値、Cの値は、すべて施工事例からご確認いただけます!

実際の施主様の声:「設備に頼らない家づくり」で得られた日々の快適さ・省エネ効果

実際に高断熱住宅で暮らす施主さまからは、こういった声をいただくことが多いです。

- 冬の朝でも家が寒くなりにくい

- エアコン1台で、夏の冷房費が大幅に削減

- 結露やカビがほとんど発生しない

- エアコンをほとんど使わなくなった

- 冷暖房費が旧宅の半分以下で済む

実際の声を紹介します。

家族構成:6人家族(大人3人+子供3人)建坪:約36坪第3種換気床下エアコンなしオール電化UA値=0.38、実測C値=0.28

半年間住んでみた結論としては、高気密・高断熱を採用して毎月1万円以上の電気代が節約できたのかなと思います。30年たてば30年×12か月×1万円=360万円

家の中では半袖で過ごせて、寝るときも薄着です。厚手の服を買うこともなくなり、クローゼットにも余裕ができました。

夏の暑い日に外を歩いている人を見ると「大変そう」と思ってしまいます。家の中が快適すぎて、つい外に出たくなくなりますね。

「今日は暖かい1日で朝や夜でもすごく寒いという感じはありません。…とても快適で湿度も丁度いい感じです。」

「しかし毎日快適なエムズハウス(^^) 外から家に入った瞬間にひんやり感じる空気、快適に過ごさせていただいてます(^^)」

「相変わらず快適にお家時間を過ごせています(^^) 毎日感謝です(^^)」

「リビングの窓が大きいのと風通しを考えての窓配置おかげで熱気がこもらず、とても過しやすいです。」

「家族は今年の冬も半袖半ズボンで過ごしています!」

「我が家はエアコンを使わず2台の扇風機で過ごしています。今年は一度もつけていません!!」

「実際に引っ越してから快適すぎるようで、あんなに大好きだった築60年超えの私の実家に行くのを嫌がるようになってしまいました(笑)」

「あと以前の家では『床が冷たくて足が痛い』との名言も残した娘ですが、前冬はスリッパも履かず裸足で過ごしていました(笑)」

このように、実際に高気密高断熱住宅に住む施主さまは、季節を問わず均一で快適な室内環境に満足されており、長期的な経済メリットだけでなく、暮らしの質が上がったという声尾をいただくことが多いです。

まとめ:設備に左右されない家づくりを

ZEHは、省エネ性能を「断熱+省エネ+創エネ」で数値化する指標ですが、太陽光発電などの設備ばかりに頼ると、将来的なメンテナンスコストが高額になる可能性があります。

断熱・気密をしっかり高めたうえで設備を選べば、日々の光熱費を着実に抑え、長期的にも負担を軽減できるのが本当の「エコ住宅」です。

-

ZEH達成=必ずしも高断熱とは限らない

太陽光を大容量で載せれば数値上はクリアできるため、建物自体の性能が不十分な場合もあります。

-

補助金や売電制度は年々変化

今得られるメリットだけで飛びつかず、何年後かの交換・更新費も試算しておくことが大切です。

-

断熱・気密性能に投資するほど、暮らしやすさと省エネ効果が長続き

日々の冷暖房費を抑え、快適性や健康面にも良い影響が期待できます。

数値基準のカラクリに囚われず、家の躯体性能と将来のライフサイクルコストをしっかり見極めることが、後悔しないZEH住宅づくりへの近道です。

エムズアソシエイツでは、家の断熱性能を最優先に考えたプランニングを得意としています。

ZEH認定をご希望の方はもちろん、「まずは断熱レベルをしっかり上げたい」「補助金制度はどれを活用すればいいか知りたい」など、どんなご相談でも喜んで承ります。

ぜひお気軽にお問い合わせいただき、理想の省エネ住宅を一緒に形にしましょう。

- モデルハウスの見学予約 実際の高断熱住宅を体感したい方は、弊社モデルハウスへぜひお越しください。

- 無料相談・お見積もり依頼 ZEHや高断熱住宅の設計プラン、補助金の申請手続きなど、家づくりに関するお悩みをなんでもご相談ください。

Contact

試してみませんか?

ファーストプランは「設計のお試しプラン」。

契約前から設計士が直接対応し、平面図(間取り図)、CGパース、1/100スケールの精密な模型をご提供します。さらに、外構工事や細かな備品まで含めた詳細な見積書を作成し、消費税を含めた最終的な引渡し価格を明確に把握できます。