C値の基準と目安をプロが解説|理想は0.5以下?気密性能を高める6つの方法

投稿日:2024.12.26 最終更新日:2026.02.10

「C値はいくつを目指せばいいの?」

「C値1.0とか0.5とか聞くけれど、実際の基準はどれくらい?」

家づくりで気密性能を調べ始めると、必ず目にする「C値」。

数値が小さいほど気密性が高いことはわかっても、具体的にどの水準を目標にすればよいかは、意外とわかりにくいものです。

この記事では、C値の基準と目安を数値で整理し、地域やライフスタイルに合った目標値の考え方を解説します。

さらに、C値を改善するための6つのポイントや、UA値との違い、ハウスメーカー・工務店の気密性能の傾向まで、C値にまつわる疑問をまとめてお伝えします。

- C値の段階別の目安(2.0/1.0/0.7/0.5以下)

- 地域・気候条件によるC値の推奨値

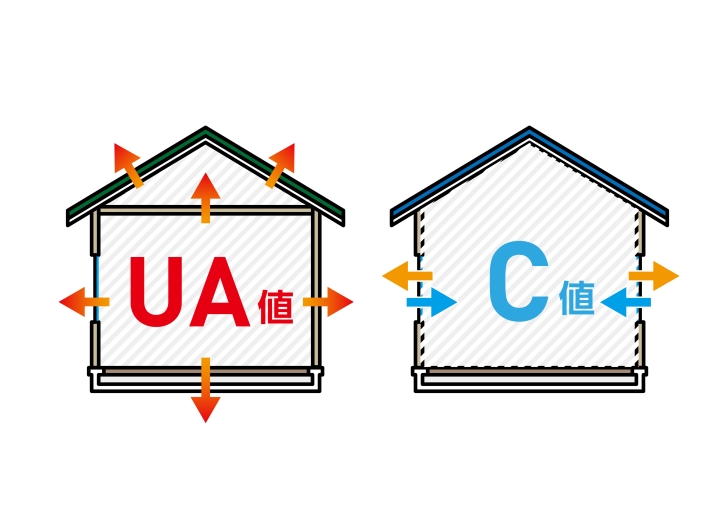

- C値とUA値の違いと両方が必要な理由

- C値を下げるための6つのポイント

- ハウスメーカー・工務店のC値の傾向

岐阜を拠点に、全棟でC値0.45以下を標準としてきたエムズアソシエイツの施工経験をもとに、具体的な数値と事例を交えてお話しします。

松原 保嗣

【プロフィール】

岐阜市拠点の株式会社エムズアソシエイツ代表取締役。

20年以上、注文住宅の設計施工に携わり、高気密・高断熱住宅やパッシブデザインを取り入れた設計を通して、圧倒的な快適住空間を提供。

自社ブログや年間100回以上のセミナー登壇を通じ、延べ500名以上の施主の家づくりを支援し、施主啓発にも努める。

【保有資格】

日本エネルギーパス診断士、省エネ建築診断士、気密測定技能者、地盤インスペクター、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具専門相談員

目次

C値とは何?「気密性能」を表す数値!

まずはC値とは何かを知ろう

C値は、隙間総統面積とよばれ、住宅全体にどれだけのすき間があるかを数値化したものです。

この値が小さいほど隙間が少なく気密性は高まり、外気の侵入や室内空気の漏れが減ります。

その結果、冷暖房効率が上がり、光熱費を抑え、結露やカビを防ぐといった効果が期待できます。

C値の計算方法

C値は、住宅全体のすき間面積(c㎡)を延べ床面積(㎡)で割ることで算出します。

単位はc㎡/㎡で、1㎡あたりどれくらいのすき間があるかを示します。数値が小さいほど気密性が高い住宅といえます。

C値(c㎡/㎡) = すき間面積(c㎡) ÷ 延べ床面積(㎡)

例えば、住宅全体のすき間面積が500c㎡、延べ床面積が100㎡ならC値は「5.0」となります。

A4用紙2枚分強くらいの隙間があることになります。

エムズアソシエイツの平均C値は≒0.3前後ですから、住宅全体(100㎡)でも30c㎡程度の隙間しかありません。

ハガキ1/2くらいの面積でしょうか。

計算自体はシンプルですが、正確な測定には専門機器が必要です。

C値を下げるとどうなる?得られる3つのメリット

C値を改善し、高気密な住宅を実現すると、暮らし全般がワンランクアップします。

ここでは、省エネや快適性、健康リスクの軽減、結露防止、防音性能向上といった、C値改善によるメリットを見ていきましょう。

省エネで快適な室内環境になる

高気密住宅はすき間が少なく、室内外の温度差による無駄なエネルギー損失を抑えます。そのため冷暖房効率が高まり、光熱費を削減できます。

たとえばC値1.0以下になると、冬場でも室内温度が安定し、家中どこにいても心地よく過ごせます。

気密性が高まるほど断熱材や換気システムの性能が最大限に発揮され、冷暖房の使用頻度が下がって省エネ効果も高まります。

ZEH(ゼロエネルギーハウス)を目指すならC値の向上は欠かせないポイントです。

健康リスクを軽減し、結露も防げる

高気密住宅に計画換気システムを組み合わせることで、室内環境を衛生的に保ちやすくなります。

すき間が減るほど外気や湿気の侵入を抑え、結露を防ぎやすくなります。

その結果、カビやダニの発生を抑え、アレルギーやシックハウス症候群といった健康リスクを軽減できます。

C値が低い住宅では湿度管理がしやすく、日本のような湿度の高い気候でも快適さを維持しやすくなります。

計画換気によって新鮮な空気を取り込み、湿気やほこりを排出することで、より健康的な住空間を保てるのです。

防音性能が増し、静かな環境になる

高気密住宅は防音性も高まります。すき間が減ることで外部からの騒音が入りにくくなり、交通量の多い道路沿いやにぎやかな立地でも静かな環境を実現できます。

また、室内から外への音漏れも軽減され、プライバシーを確保しやすくなります。

C値を改善して高気密住宅を実現することで、快適性・健康面・防音性など、さまざまな観点で住まいの質を高められます。

C値はいくつを目指せばいい?基準と目安を数値で比較

C値は住宅の性能を左右する大切な指標ですが、「具体的にどれくらいを目指せばいい?」という疑問もあるかもしれません。

ここでは、目安となる理想的な数値や地域別の基準を確認し、自分に合った目標を考えていきます。

C値1.0以下が高気密の基準、0.5以下なら超高気密

C値が低いほど気密性が高くなります。ただ、UA値などと違って、実はC値は、国が定める明確な基準値がないのです。そこで、参考までに、一般的な目安を挙げてみます。

- 一般住宅の参考値: C値2.0c㎡/㎡以下:比較的気密性は高い

- 高気密住宅およびZEHの基準: C値1.0c㎡/㎡以下:高気密住宅の目安とされ、省エネ性能を高めるために多くの施工会社が目指す水準。ZEHを目指す場合も、この数値が理想的

- HEAT20が提案する推奨値: C値0.7c㎡/㎡±0.2(0.5~0.9c㎡/㎡):最近の基準として注目されている目安。ただし、高い施工精度が必要

- さらに高い気密性を目指す場合: C値0.5c㎡/㎡以下:冷暖房効率が格段に向上。いわゆる超高気密住宅

C値の基準値として広く知られているのは「C値1.0以下」。

これは高気密住宅の目安とされていて、多くの工務店やメーカーがこの数値を目指しています。

また、ZEHを目指す場合もこの数値が理想とされています。

とはいえ、C値1.0をクリアした住宅でも、施工内容や建材によって実際の快適さや省エネ効果は変わってくるので、さらに気密性能を高めることが推奨されています。

ZEH住宅は本当にエコ?知られざるデメリットと光熱費ゼロの裏側の仕組みを解説

「家づくりで光熱費を抑えたい!」 「補助金や太陽光発電、ZEH制度をうまく活用したい」 新築やリフォームを考える多くの方が、こんな疑問や期待を抱いているのではないでしょうか。 近年、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)という言葉がすっかり定着し、「電気代を実質ゼロに」「補助金でお得に建てら

「C値0.5以下の家」って、どんな家になるの?

HEAT20が推奨するC値のトレンド

最近では、C値0.5以下を目標とする家が増えています。その背景には、「HEAT20」が提案する新しい断熱基準が関係します。

HEAT20では、C値の推奨値として0.7㎠/㎡±0.2(つまり0.5~0.9㎠/㎡)を提案しています。

しかし、C値0.7になるように工事をするのは難しいため、まずはC値0.5以下を目指そうというわけで、0.5以下を目標としているのです。

C値0.5以下の住宅では、隙間風をほとんど感じることがなく、冷暖房効率が格段に向上します。

このように、C値が低くなるほど気密性が高まり、住宅の性能が引き出せます。ただし、これらはあくまで目安で、お住いの地域によっても基準が変わってきます。

HEAT20とは?ZEHと「本質的に」違う断熱をG2/G3の実例とデータで解説

「HEAT20って、ZEHよりすごいの?」 「高断熱住宅は本当に暖かいの?光熱費はどれだけ安くなる?」 「HEAT20」という断熱基準には、G1・G2・G3の3段階があります。 最高性能はG3ですが、実際どれくらい暖かいのか、コストはどの程度かかるのか、ZEH(ゼッチ)との違いは何なのか――

寒冷地は1.0以下、温暖地は2.0以下が目安

地域の気候条件によっても目標値は異なります。たとえば寒冷地では暖房効率を高めるために、より高い気密性能が求められます。

一方、温暖地や多湿地域では、気密性と通気性のバランスを考慮しながら目標値を設定することが大切です。

| 地域・気候条件 | 推奨C値目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 寒冷地 | 1.0c㎡/㎡以下(北海道などは0.5以下も) | 暖房効率を重視 |

| 温暖地 | 2.0c㎡/㎡以下 | 通年で快適な環境と省エネを両立 |

| 多湿地域 | 1.5~2.0c㎡/㎡程度 | 通気性も考慮し、湿度管理を重視 |

寒い地域ではC値1.0以下が目安で、北海道などではC値0.5以下を目指す事例もあります。

温暖な地域ではC値2.0以下、多湿地域ではC値1.5~2.0程度が参考値です。

とはいえ、快適さや省エネ効果を最大限に高めるには、地域に関係なくできるだけ低いC値を目指すのが理想的です。

気候、ライフスタイル、施工会社が提供するデータを踏まえながら、目標値を設定しましょう。

C値とUA値の違い|どちらが大事?

ちなみに、家づくりの性能を調べると、C値とUA値という2つの数値が出てきます。

どちらも住宅の性能を示す指標ですが、注目しているポイントが違います。

C値は「気密」、UA値は「断熱」

C値は「気密性能」を示す数値。

住まい全体の隙間の大きさを表していて、値が小さいほど空気の漏れが少ないことを意味します。

実際に建てた家で気密測定を行わないと正確な数値が出ない。

ここが、UA値との大きな違いです。

一方、UA値は「断熱性能」を示す数値で、壁・窓・屋根などから逃げる熱の量を表します。

値が小さいほど熱が逃げにくい(=断熱性が高い)わけですが、UA値は設計段階の計算で算出できます。

| 比較項目 | C値(気密性能) | UA値(断熱性能) |

|---|---|---|

| 意味 | 気密性能(隙間の大きさ) | 断熱性能(熱の逃げやすさ) |

| 数値 | 小さいほど気密性が高い | 小さいほど断熱性が高い |

| 測定方法 | 実測(気密測定が必要) | 設計計算で算出 |

| 国の基準 | なし(任意) | あり(断熱等級ごとに設定) |

UA値はあくまで目安?地域ごとの基準値と断熱性能を“北海道並”にする6つの秘訣

最近、『高気密高断熱』を謳う住宅会社が増えましたね。 でも実は、エムズアソシエイツが12年前に高気密高断熱の家づくりを始めた頃は、業界内でさえ、ほとんど知られていませんでした。 そんな状況でしたから、家づくりを検討されている方で、「UA値って何?」「自分の地域ではどのくらいの基準が必要なの?」と

両方のバランスが快適な住まいの条件

家の快適さは、断熱性能(UA値)だけでは決まりません。

いくら断熱材を厚くしても、隙間から空気が出入りしていれば、冷暖房はなかなか効かなくなります。

逆に、気密性だけ高くても断熱が弱ければ、壁や窓から熱が逃げる。

C値とUA値は車の両輪のようなもので、片方だけでは本来の性能を発揮できないのです。

「C値とUA値、どちらが大事?」と聞かれることがありますが、答えは「どちらも欠かせない」です。

C値は経年変化する?

ここまでC値の基準や目安を見てきましたが、次にこんな疑問も浮かんでくるのではないでしょうか。

「新築のときはC値0.3だったけれど、何年か経っても維持できるの?」

結論から言うと、木造住宅では経年変化は起き得ます。

木材が乾燥や湿度の変化で収縮し、接合部の隙間が広がれば、C値は少しずつ上昇(性能低下)することがあります。

ただし、経年変化の程度は施工精度と使用する建材に大きく左右されます。

では、どうすれば長期的に高い気密性能を維持できるのか。

C値を下げ、そして維持するための具体的なポイントを見ていきましょう。

C値を下げるには?エムズがこだわる6つの気密性アップポイント

C値とは、家のすき間の大きさを数値で表したもの。

値が小さいほど気密性が高く、外からの冷気や暑さが入りにくい快適な住まいになります。

言い換えれば、C値を下げることは「家に不要な穴やすき間をできるだけ作らないこと」。

ここでは、具体的な施工方法ではなく、「どこに気をつければC値が下がりやすくなるか」という視点でお話しします。

①すき間が生まれやすい場所を見逃さない

家づくりの中で、すき間ができやすい部分は決まっています。

たとえば窓まわりや梁(はり)の接合部分など、構造上どうしても穴を開けたり、素材をつなげたりする必要がある場所。

こうした「すき間の生まれやすいポイント」を予測し、早い段階から対策を検討することで、後から「ここに穴が…」と慌てることを防げます。

②湿度や経年変化にも配慮

木材を使った家は、湿度によって膨張・収縮するため、最初は気密でも、時間が経つとすき間が広がることがあります。

湿度変化が起きる箇所には、粘着力の強いテープや変形に対応できる素材を選ぶなど、「長い目で見てすき間が生まれにくい工夫」を心がけることが肝心です。

③気密層をできるだけ切らない工夫

電気配線やコンセント、換気扇など、生活に欠かせない設備は壁に穴を開ける必要があるケースも。

こうした際にも、気密シートなど「家の保護膜」に相当する層をできるだけ切らずに済むような設計を考えておくことで、気密性能を長く維持しやすくなります。

特にコンセントボックスを壁に埋め込む際にも、壁の気密シートと全く干渉しない(切らない)独自の施工基準を設けています。

④上からの熱・湿気も要注意

天井裏(小屋裏)や屋根下の空間は、外気や太陽の熱の影響を受けやすい場所です。

天井裏(小屋裏)や屋根下の空間は、外気や太陽の熱の影響を受けやすい場所です。

ここで気密・断熱処理をどのように行うか、また将来のメンテナンス時に気密層を壊さずに済むかなど、初期設計での配慮が重要です。

単に気密テープを使えばいいというわけでもなく、気密テープにもそれぞれの種類と特徴があります。

例えば、伸縮性のある50年耐用のテープ(黒テープ)は、収縮する可能性のある木材部分に適しているが、シート同士をつなぐテープは伸縮性のない50年耐用のもの(白テープ)を使う、等の工夫も必要です。

また、テープがめくれる可能性の高い部位には、木桟を打ち付けるなど、将来を見据えた対策は、暮らし始めて数十年経過したら「気密性能が低下した…」といった残念な事態を防ぐためにも必要な視点です。

屋根断熱と天井断熱どっちがいい?比較と「桁上断熱」をプロがすすめる理由

「夏は2階が蒸し暑い…」 「冬は暖房をつけても足元がスースーする…」 そんな悩みを解決するために、新築やリフォームで「高気密高断熱」な家づくりを検討される方が増えています 特に、屋根まわりの断熱は重要ですが、その断熱方法はいくつかあるのをご存じですか? 断熱方法としてよく比較されるのは「天井

⑤全体を通した「すき間チェック」で安心感アップ

いくら部分的に頑張っても、見落とした場所があれば、そこが気密性能を下げる「抜け穴」になってしまいます。

建てた後も専門的な検査や測定を行い、すき間がないかチェックする習慣があれば、想定外の場所で冷気が入ってくるといったトラブルを防ぎ、常に高い気密性をキープできます。

⑥高気密性能を確保するための建材選び

建材の選定もC値改善には重要です。

気密性の高い窓やドア、数種類の気密テープを採用し、空気漏れを減らします。

例えば、引き戸より開き戸の方が一般的には気密性が高くなります。

また、気密テープにもそれぞれの特性があるので、部位毎にテープの種類を選択して施工することも重要です。

C値は、家のすき間をどれだけ上手にコントロールできるかを示す指標です。

すき間ができやすい場所を理解し、長期的な視点で材料や方法を選び、できるだけ気密層を壊さない工夫をすることが、C値を下げる近道。

それらはすべて、数値以上に「ずっと快適で省エネな暮らし」を続けるためのポイントなのです。

エムズ平均のC値0.3以下の家は、どんな仕様で建てられている?

C値を測るには「気密測定」が必要

C値は設計上の計算値ではなく、実際に建てた家で測定しないと正確な数値はわかりません。

専用の測定器で隙間からの空気漏れを測定し、数値化します。

エムズアソシエイツでは自社で気密測定器を所有し、全棟で気密測定を実施。

断熱気密施工が完了した仕上げ工事前のタイミングで測定を行い、結果をすべてのお客様に開示しています。

気密測定の具体的な方法・費用・タイミングについては、こちらで詳しく解説しています。

気密測定は中間1回で十分!タイミングや費用、C値0.06達成の秘訣をプロが解説

「新築やリフォームを考えているけど、気密測定って本当に必要なの?」 「費用はどれくらいかかるんだろう?」 「何回やればいいの?」 そんな疑問をお持ちではないでしょうか。 この記事では、気密測定の基本から、メリット・デメリット、費用相場、さらには測定手順まで、あなたの知りたい情報を網羅的に解説

高気密住宅を実現する施工会社選びで大切なこと

高気密住宅では、施工会社の技術力や信頼性が結果に直結します。ここでは、施工会社を選ぶ際に押さえておきたいポイントを紹介します。

C値を公開している施工会社は気密性能に自信アリ

C値を公開している施工会社は、気密性能に自信があり透明性も高いと考えられます。

C値1.0以下を達成している事例を示している会社は、確かなノウハウを持っています。

過去の施工事例や測定結果を丁寧に公開している会社を選ぶと、透明性と信頼性がより高まります。

施工事例やアフターフォローも確認しよう

過去の施工事例を確認し、同じようなエリアや条件での数値を探してみてください。気密測定を実施し、その結果を報告している事例が多い会社なら技術力が期待できます。

また、住まいは完成後のメンテナンスが重要です。アフターフォロー体制が整っているかも、選定時の大切なポイントです。

予算内で、最適なプランを一緒に考えてくれるか?

そして、もう一つ大切なのが、「予算内で、最適なプランを一緒に考えてくれるかどうか」 です。

高気密・高断熱な家は、どうしても建築コストが上がってしまう傾向にあります。

だからこそ、皆さんの想いや予算感をしっかりと汲み取り、「予算内で、できる限り性能を高めるためのプラン」 を一緒に考えてくれる、そんな施工会社を選ぶことが大切です。

まとめ:C値にこだわるなら施工会社選びにもこだわろう!

ここまで説明してきたように、C値は住宅の気密性を示す重要な指標であり、特に高気密住宅がもたらす省エネ性の向上や健康リスクの低減、防音性能の強化など、多くのメリットがあります。

C値を下げることで、家全体の快適さとエネルギー効率が向上し、長期的な光熱費の削減にもつながります。

- 高気密の基準はC値1.0以下、超高気密は0.5以下

- C値とUA値の両方を公開する会社を選ぶこと

- 施工精度と建材選びがC値を左右する

- 気密測定は完成後に実測しないと正確な数値がわからない

- 地域や気候条件に合わせて目標値を考える

エムズアソシエイツでは、C値0.45以下を標準仕様とし、すべての住宅で気密測定を実施しています。

最近では、C値=0.1を切るC値=0.06という驚異的な数値も実測できました。

- 過去50棟平均実績値 UA値=0.335 実測C値=0.245

- 過去150棟平均実績値 UA値=0.339 実測C値=0.323

(全て実際の引き渡し物件での統計)

さらに詳しく知りたい方、具体的な対応方法について相談したい方は、ぜひエムズアソシエイツにご相談ください。

実際の施工例やC値に関する詳細なアドバイスをさせていただきます!

お気軽にご連絡くださいね。

Contact

試してみませんか?

ファーストプランは「設計のお試しプラン」。

契約前から設計士が直接対応し、平面図(間取り図)、CGパース、1/100スケールの精密な模型をご提供します。さらに、外構工事や細かな備品まで含めた詳細な見積書を作成し、消費税を含めた最終的な引渡し価格を明確に把握できます。